L’usage de désinfectants : quels risques pour la santé ?

L’exposition aux produits désinfectants est courante, tant dans le cadre professionnel qu’à domicile, et concerne davantage les femmes que les hommes (Le Moual, 2014). Or , ces produits sont conçus pour tuer ou nuire à des micro-organismes. Les désinfectants contiennent de ce fait des molécules réactives qui peuvent induire des risques pour la santé des utilisateurs et des personnes exposées en cas d’utilisation massive ou inappropriée.

Le risque est particulièrement élevé en milieu hospitalier, où l’application de recommandations pour protéger les patients d’infections nosocomiales a impliqué l’augmentation des tâches de désinfection (Le Moual, 2014).

I. L’USAGE DES PRODUITS DÉSINFECTANTS PEUT PROVOQUER DES MALADIES RESPIRATOIRES

Une cause reconnue d’asthme professionnel

Alors que diverses pathologies respiratoires, comme la pneumoconiose, sont en baisse dans les pays industrialisés, l’asthme professionnel est en augmentation ces dernières années. Cette augmentation pourrait être causée, en partie, par l’introduction de nouveaux asthmogènes (substances favorisant l’asthme) dans l’environnement professionnel, tels que les produits désinfectants (Le Moual, 2014).

En effet, il est avéré que certaines molécules rentrant dans la composition de ces produits peuvent être une cause d’asthme en cas d’inhalation répétée ou accidentelle. C’est le cas notamment de plusieurs substances biocides couramment utilisées dans le milieu médical, qui sont particulièrement irritantes pour le système respiratoire : les ammoniums quaternaires (ex : DIDAC et ABDAC), le glutaraldéhyde, le formaldéhyde, et la chloramine T (INRS, 2000).

Pour « preuve », le personnel de nettoyage en milieu hospitalier figure en tête des professions les plus sujettes à l’asthme professionnel. En outre, le personnel soignant, également exposé à ces produits (en particulier les infirmières travaillant au bloc opératoire) figure à la 4ème place de ce palmarès (Carenco, 2017).

Les enfants sont particulièrement sensibles à ces produits

En usage domestique également, l’inhalation de produits désinfectants peut être dangereuse. Et l’eau de javel, utilisée par 7 ménages sur 10 en France, ne fait pas exception… au contraire !

Une étude a révélé que les enfants dont le foyer avait recours à la javel, présentaient plus de risques de développer des infections respiratoires (Casas, 2015).

Les accidents domestiques en hausse depuis le début de l’épidémie de Covid-19

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, les centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et intoxications en lien avec le COVID-19 (ANSES, 2020a). Les cas les plus fréquemment relevés sont causés par :

-le mauvais usage de produits détergents et désinfectants : inhalation de vapeur toxique (ne jamais mélanger l’eau de javel avec un autre produit !), intoxication accidentelle de jeunes enfants suite aux transferts des produits dans une bouteille ou un verre d’eau, nettoyage des aliments à l’eau de javel (à ne jamais faire !)

-les solutions hydroalcooliques : ingestion ou projection accidentelles

-les huiles essentielles : automédication par voie orale, pulvérisation dans un espace clos par une personne à risque (personne asthmatique) ou encore utilisation inappropriée pour désinfecter un masque chirurgical… Rappelons que les huiles essentielles ne constituent pas un moyen de lutte contre le Coronavirus et ne doivent pas être utilisées par les personnes souffrant d’affections respiratoires et par les femmes enceintes et allaitantes.

II. L’EXPOSITION AUX DÉSINFECTANTS PEUT ENTRAÎNER DES LÉSIONS DE LA PEAU

Eczéma de contact allergique, dermatite, rhinite, conjonctivite, urticaire : l’exposition directe à des produits désinfectants peut entraîner des lésions dermatologiques (Techopital.com, 2017). Et pour cause, les molécules biocides contenues dans les désinfectants sont pour la plupart :

- caustiques : c’est à dire qu’elles attaquent les tissus vivants ;

- et irritantes pour la peau et les muqueuses.

Les professionnels de santé ne sont pas suffisamment protégés

D’après le docteur Philippe Carenco, médecin hygiéniste hospitalier et membre de l’Asef (Association santé environnement France), le risque lié à l’usage de produits désinfectants (et détergents) n’est pas suffisamment pris en compte par les professionnels de santé (Carenco, 2017). Les manques les plus fréquents sont :

-une formation à la prévention des risques insuffisante ;

-l’absence de port d’équipements de protection respiratoire sur les postes de travail exposés (stérilisation, désinfection des endoscopes) ;

-l’absence d’évaluation des niveaux d’exposition aux produits ;

-des locaux souvent inadaptés et mal ventilés.

III. CERTAINES SUBSTANCES CONTENUES DANS LES DÉSINFECTANTS SONT CANCÉROGÈNES

En France : cinq produits désinfectants sont cancérogènes, selon l’ANSES

Oui, certains produits désinfectants (mais pas la majorité, heureusement !) contiennent des substances pouvant favoriser l’apparition de cancers. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter la base de données « Simmbad » gérée par l’ANSES, qui dresse un inventaire de tous les produits biocides présents sur le marché français.

En faisant une recherche des désinfectants avec la classe de danger « Cancérogénicité, catégorie 1A », on tombe sur une liste de 5 produits* (sur un total de plusieurs milliers de produits inventoriés) : un gel désinfectant pour les mains (attention ce n’est pas le gel « classique » recommandé par les autorités sanitaires), trois produits désinfectants de surface et un produit destiné à l’hygiène vétérinaire.

Ce dernier contient notamment du formaldéhyde, une substance biocide « cancérogène avérée pour l’homme » d’après le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), émise par 91 % de nos produits ménagers (Multimedia.ademe.fr, 2020).

*Liste des produits cancérogènes : « Gel hydroalcoolique pour les mains Sanilife » (attention il ne s’agit pas du gel hydro-alcoolique classique recommandé par l’OMS et le gouvernement, car il contient, en plus de l’alcool, du péroxyde d’hydrogène), « Duo Demouss » (produit professionnel), « Harpic Hygiène longue durée détartrant » (produit grand public), « Chemogas Ethylene Oxide/carbon Dioxide 90/10 » (produit professionnel) et « Virbust » (produit professionnel)

Non, les solutions hydro-alcooliques recommandées par les autorités sanitaires ne favorisent pas le cancer

Avec l’épidémie de Covid-19, la consommation de gels hydro-alcooliques a explosé… et les fake news avec ! Ainsi, selon un site internet spécialisé dans le domaine de la santé (dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de pub), ces gels seraient (entre autres) « cancérigènes », et nous devrions arrêté de les utiliser. Or, s’il est vrai que ces gels essentiellement composés d’eau et d’éthanol peuvent provoquer des irritations cutanées, des réactions allergiques et sont toxiques en cas d’ingestion, ils ne favorisent en aucuns cas l’apparition de cancers (Factuel.afp.com, 2020).

En effet, l’évaluation menée par l’ANSES sur l’utilisation de l’éthanol en milieu professionnel n’a mis en évidence aucun risque chronique pour la santé, que ce soit par inhalation ou par contact cutané (ANSES, 2016). Les gels hydro-alcooliques demeurent donc une alternative au lavage des mains au savon en l’absence de point d’eau à proximité.

Lire aussi | Les désinfectants sont toxiques pour l’environnement

IV. UN LIEN POSSIBLE ENTRE OBÉSITÉ INFANTILE ET PRODUITS DÉSINFECTANTS

Les risques d’atteintes respiratoires, de lésions de la peau ou de cancers sont connus de longue date et inscrits dans les fiches de données sécurité et sur les flacons des produits. Mais d’autres effets moins « attendus » ont récemment été mis en évidence par les scientifiques. C’est notamment le cas du risque d’obésité infantile, mis en lumière par une étude menée au Canada en 2018 (Tun, 2018).

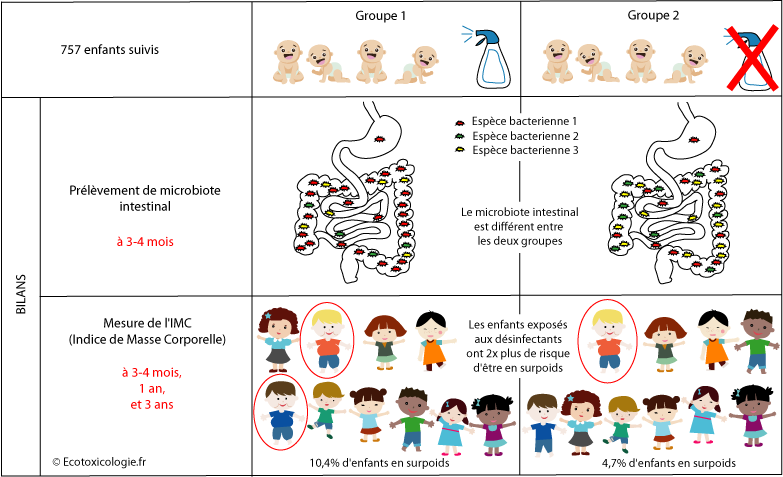

Dans le cadre de celle-ci, 757 enfants ont été suivis de la naissance à 3 ans. Une partie d’entre eux vivaient dans un foyer dans lequel des produits désinfectants étaient utilisés pour le ménage. Trois bilans ont été réalisés à l’âge de 3-4 mois, 1 an et 3 ans avec prélèvement du microbiote intestinal (voir ci-après) et mesure de l’Indice de Masse Corporelle (IMC).

L’exposition aux désinfectants modifie le microbiote intestinal

Les résultats de ces bilans révèlent tout d’abord que la proportion d’enfants en surpoids est deux fois plus élevée chez les enfants exposés aux produits désinfectants (10,4%) que chez les autres enfants (4,7%).

Deuxième observation importante : le microbiote intestinal est différent chez les deux groupes d’enfants.

Le microbiote intestinal (également appelé flore intestinale), ce sont ces milliards de micro-organismes (en particulier des bactéries) qui vivent dans notre appareil digestif. Chez les bébés, le microbiote change très rapidement au cours des trois premières années de vie avant de devenir mature, c’est-à-dire identique à celui de l’adulte. Cette maturation dépends à la fois de l’alimentation, de la médication (prise d’antibiotiques) mais aussi de l’environnement dans lequel vit le jeune enfant.

Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent que l’exposition des nourrissons à des produits désinfectants utilisés à la maison affecterait la composition en espèces bactériennes de leur intestin. Ce même effet a déjà été observé sur des porcelets élevés sous aérosolisation continue de désinfectants.

La composition du microbiote intervient dans la prise de poids des enfants

Mais quel rapport avec la prise de poids constatée ? Pour le comprendre, il faut s’intéresser aux rôles du microbiote intestinal. Chez un individu en bonne santé, celui-ci est l’équivalent d’un organe à part entière. Il nous protège contre les micro-organismes pathogènes (= microbes pouvant nous rendre malade), il synthétise des vitamines, il nous aide à digérer… et il intervient dans le stockage des graisses. Ainsi, il a déjà été démontré par le passé qu’un changement dans les populations bactériennes de l’intestin peut-être associé à la survenue d’obésité. On comprends alors comment l’exposition de jeunes enfants aux produits désinfectants peut engendrer une prise de poids.

Au regard de l’ensemble de ces dangers potentiels, et dans le contexte épidémique actuel de désinfection à grande échelle des maisons de retraite, des écoles et autres espaces publics, nous sommes donc en droit de nous questionner sur le risque lié à l’exposition du grand public et des personnes vulnérables ou sensibles aux produits désinfectants.

Article rédigé par Vivien Lecomte, 21 août 2020 – Ecotoxicologie.fr : tous droits réservés

EN SAVOIR PLUS…

–Base de données Simmbad de l’INERIS : dresse un inventaire des produits biocides présents sur le marché français, avec les données de dangers associées

–Asthme professionnel dû aux désinfectants employés en milieu hospitalier – INRS, 2000

–Évaluation des risques liés à l’éthanol – ANSES, octobre 2016

| Vous avez aimé cet article ? Soutenez Ecotoxicologie.fr et contribuez à son développement avec un petit don 🙂 |

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

5 commentaires

Barb

Bonjour l’an dernier j’ai nettoyé un mur moisi avec de la javel . Malheureusement la moisissure est revenue et j’aimerais nettoyer le mur avec du sanytol multi usage . Y’a t’il des risques de mélange et de toxicité des 2 produits encore aujourd’hui ?

Vivien Lecomte

Bonjour,

Non il n’y a aucun risque lié à ce mélange : le chlore contenu dans la Javel est très volatile et est donc depuis longtemps parti dans l’air.

Béa

Bonjour, quand je desinfecte une surface à l’eau de javel, combien de temps faut il pour que le chlore s’evapore et qu’il n’y ait plus de risque respiratoire ? Merci pour votre réponse.

Vivien Lecomte

Bonjour,

Merci de votre message. Tout dépend de la configuration de la pièce et de l’aération… mais dans tous les cas, je vous invite à éviter l’eau de javel, particulièrement toxique pour l’environnement et pour la santé humaine (d’autres produits désinfectants présentent moins de risques vis à vis de l’appareil respiratoire).

Et à consulter mon article, sur les alternatives à la désinfection chimique : https://ecotoxicologie.fr/desinfectants-alternatives 🙂

Idir

Merci beaucoup monsieur, j’ai utilisé cette source pour mon texte en secondaire 2