Pollution par les terres rares : quels sont les effets sur les organismes aquatiques ?

PAR JOZEF DENHEZ

(N’hésitez pas à commenter l’article en bas de page 🙂 )

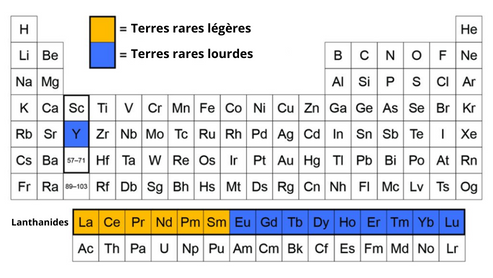

L’accroissement des nouvelles technologies et la transition énergétique entraînent l’exploitation de plus en plus de métaux critiques et stratégiques dans le monde, comme les terres rares. Ces dernières représentent une famille de 17 éléments du tableau périodique (Figure 1) : les 15 lanthanides (1ère ligne sous le tableau), ainsi que l’yttrium (Y) et le scandium (Sc).

Les terres rares sont un maillon essentiel de la transition énergétique

Contrairement à ce que pourrait laisser penser leur nom, certaines terres rares sont présentes en abondance dans la croûte terrestre, dans des proportions similaires à des métaux bien connus comme le cuivre, le cobalt ou le nickel.

Ce qui fait leur rareté, ce sont plutôt leurs propriétés physico-chimiques exceptionnelles, notamment dues à une configuration très spécifique de leurs électrons qui les rendent uniques dans le tableau périodique des éléments. Ainsi, les terres rares présentent des propriétés magnétiques, conductrices, luminescentes, phosphorescentes et catalytiques (elles peuvent déclencher ou accélérer une réaction chimique). Ces propriétés rendent leur présence indispensable dans les technologies d’aujourd’hui et de demain, notamment pour la transition énergétique (Espace-sciences.org, 2018). Elles sont utilisées dans de nombreux domaines comme les transports (véhicules hybrides et électriques), la production d’énergie (éoliennes, batteries, etc.), la médecine (équipements d’imagerie médicale) et l’informatique (ordinateurs portables, téléphones etc.).

Une production mondiale en plein essor

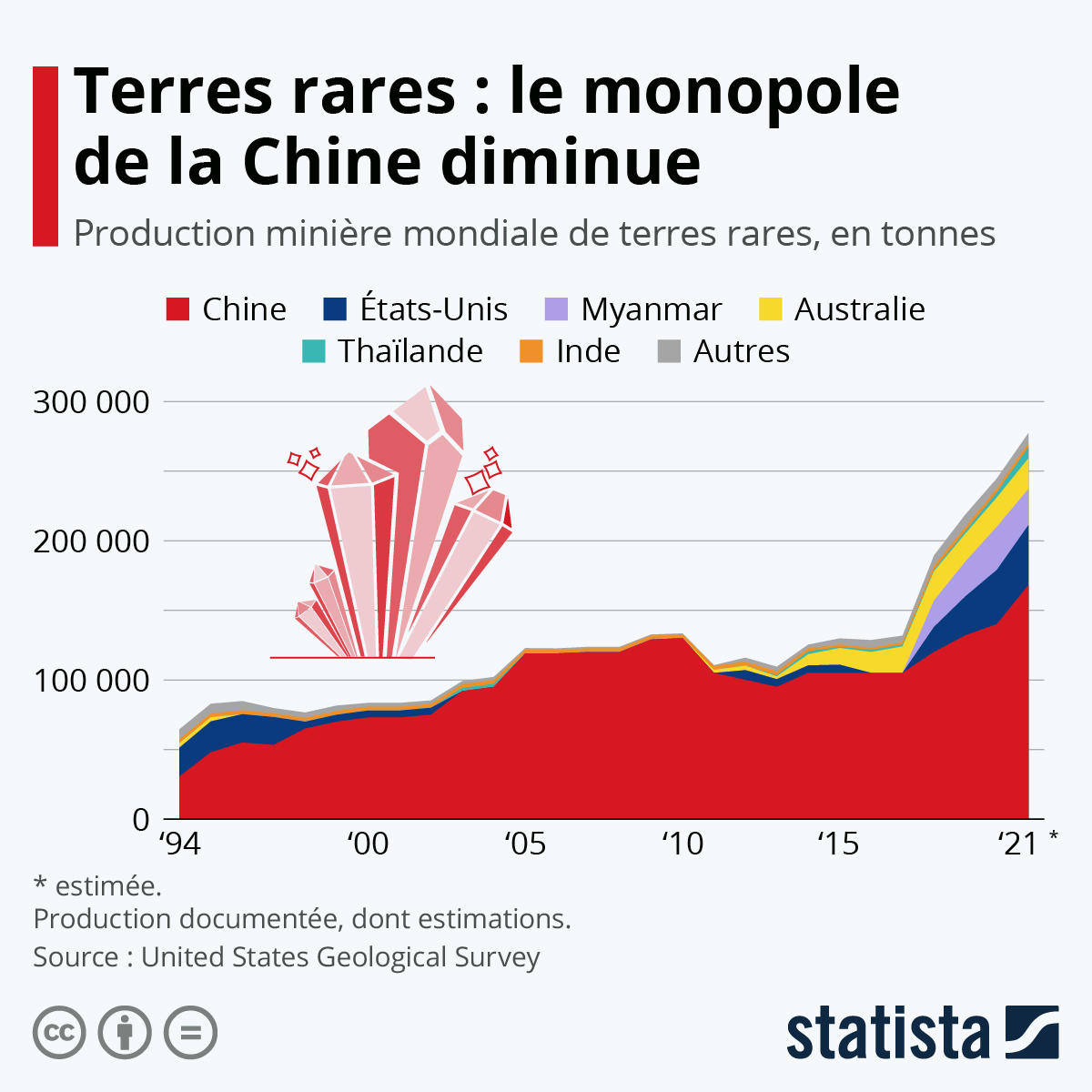

Cette sur-utilisation a pour conséquence une augmentation de la production des terres rares dans le monde. Ainsi, nous sommes passés d’une production mondiale totale de 120 000 tonnes en 2005 à 275 000 tonnes en 2021 (Statistica.com, 2022) (Figure 2). Si l’exploitation actuelle est uniquement concentrée sur des gisements terrestres, l’augmentation de la demande pourrait conduire les industriels à envisager l’exploitation des roches du fond des océans (Insu.cnrs.fr, 2022).

La Chine est le principal producteur mondial. Ainsi, en 2022, 60 % de la production, 89 % des terres rares raffinées et 92 % des produits manufacturés composés de terres rares provenaient de Chine, la plaçant dans une situation de « monopole » (Capital.fr, 2023).

Cette dépendance à la Chine a conduit à une réaction des pays occidentaux. Par exemple, l’Union européenne a inclus en 2017 les terres rares dans les « matières premières critiques » d’importance stratégique et a identifié leur approvisionnement comme un « défi sociétal » (Commission européenne, 2022b). Les États-Unis, anciens leaders du marché qui avaient cessé leur activité jugée trop polluante en 1998, ont décidé de reprendre l’exploitation des terres rares, représentant 15 % de la production totale en 2022 (Sciencesnews.org, 2023a). Au Canada, les ressources en terres rares sur le territoire sont estimées à 15,1 millions de tonnes en 2022, formant l’une des plus grandes réserves mondiales (Ressources-naturelles.canada.ca, 2023). Des projets miniers sont en développement dans tout le pays, dont le premier a vu le jour en 2021 dans la mine Nechalacho, dans le territoire du Nord-Ouest.

Une contamination de l’environnement elle aussi en plein essor

Nous avons vu que les terres rares étaient indispensables à la transition écologique. Mais le paradoxe, c’est que l’exploitation de ces éléments hautement précieux peut être une source de pollution importante. En effet, les terres rares ne sont présentes qu’en très petites quantités dans les minerais, dans des proportions allant de 1 à 5 % (Insu.cnrs.fr, 2022). Une fois extraits du sol, les minerais subissent donc un traitement gourmand en eau et en divers produits chimiques pour séparer les terres rares qu’ils contiennent (Ecoinfo.cnrs.fr, 2012). Lors de cette étape de production, une partie des terres rares contenues dans les minerais peut être rejetée dans le milieu naturel. De plus, on estime que seulement 1 % des terres rares présentes dans les appareils obsolètes est recyclé (Sciencenews.org, 2023b), ce qui pose la question du devenir des 99 % restants…

L’ensemble de ces éléments a pour conséquence une augmentation de la contamination anthropique des terres rares dans l’environnement, conduisant ces dernières à être considérées comme des « contaminants d’intérêt émergent », au même titre que les résidus de médicaments ou les produits de soin personnel (Gwenzi et al., 2018).

Ainsi, les terres rares sont retrouvées dans des quantités croissantes dans les milieux aquatiques. Le gadolinium (Gd), dont certaines études ont montré des effets neurotoxiques (toxicité vis-à-vis du système nerveux) (Henriques et al., 2019), est l’un des exemples les plus préoccupants. Son utilisation dans l’imagerie médicale mène à une augmentation de sa présence dans les eaux côtières, notamment à proximité de pays développés pouvant proposer ces services de soins, comme dans la mer du Nord, la baie de Tokyo ou la baie de San Francisco (Kulaksiz et al., 2007 ; Hatje et al., 2016 ; Nozaki et al., 2000).

Pour les autres terres rares, des études ont démontré des effets variés sur les organismes tels que des dommages cellulaires, l‘augmentation du stress oxydant* ou encore des changements métaboliques (Henriques et al., 2019 ; Freitas et al., 2020 ; Pinto et al., 2019).

Les invertébrés aquatiques sont les plus exposés, mais les moins étudiés

Les invertébrés (mollusques, crustacés, etc.), qui sont en bas de la chaîne alimentaire, présentent des concentrations en terres rares plus élevées que les organismes du haut de la chaîne alimentaire, comme les poissons.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, les invertébrés tirent leur alimentation des sédiments (dépôts au fond de l’eau) où les terres rares sont présentes en plus grande quantité. Ensuite, les études montrent que les terres rares peuvent remplacer l’ion Calcium (Ca2+) présent dans les structures externes des invertébrés comme la coquille et l’exosquelette, ce qui a pour conséquence une forte incorporation dans ces organismes (Piarulli et al., 2021). Enfin, contrairement à d’autre contaminants bien connus comme les PCB, le mercure ou le DDT, les terres rares ne se transfèrent pas ou peu vers les organismes supérieurs de la chaîne alimentaire.

Pourtant, bien que les invertébrés soient les plus exposés aux terres rares, les études sur les organismes aquatiques se concentrent davantage sur les vertébrés supérieurs, comme les poissons.

Une étude pour mieux comprendre le comportement des terres rares au sein des invertébrés

Il est donc nécessaire d’étudier les effets et le comportement de ces éléments au sein des invertébrés, notamment pour mieux appréhender leur distribution et leur accumulation au sein des coquilles/exosquelettes des organismes.

C’était l’objectif de mon mémoire de master 2, qui avait comme problématique « Comment mieux comprendre la bioaccumulation et la bio-distribution des éléments terres rares chez les invertébrés aquatiques ? ».

Pour cela, j’ai traversé l’Atlantique, pour me rendre au Québec. Sous la direction du professeur Marc Amyot, au sein de la « Chaire de recherche du Canada ; Écotoxicologie et changements mondiaux » (https://marcamyotlab.com/) de l’université de Montréal, j’ai analysé et comparé l’accumulation et la distribution des terres rares au sein de différentes matrices (tissus mous/exosquelettes et coquille) chez trois espèces d’invertébrés, qui sont la moule commune, la crevette rose et la daphnie.

Les résultats de cette étude préliminaire ont mis en lumière les nombreux facteurs (pH, salinité et température de l’eau, localisation, etc.) pouvant influencer la distribution et l’accumulation des terres rares chez les invertébrés. Ils ont aussi mis en avant les difficultés techniques de ce type d’étude, liées notamment aux faibles masses des organismes qui rendent les analyses difficiles.

Au regard de la situation actuelle et future, qui prédit une augmentation de la production et de l’utilisation des terres dans le monde, il sera donc essentiel d’étudier plus en profondeur le sujet, afin de mieux appréhender et limiter l’impact des terres rares sur ces organismes à la base de la chaîne alimentaire.

* Le stress oxydant désigne le déséquilibre entre la production de radicaux libres et la quantité d’antioxydants utilisables par l’organisme. Les radicaux libres sont des molécules impliquées dans des réactions chimiques qui accompagnent la vie cellulaire. En excès, ils peuvent altérer le bon fonctionnement des cellules.

Article posté le 1er novembre 2023 par Jozef Denhez, doctorant au sein de l’UR1469 RiverLy, INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

2 commentaires

ibtissam

Merci beaucoup , c’est très intéressant.

David paul antoine

Merci de vos recherches qui ouvre cette nouvelle vu dans ce monde.