La biodisponibilité des contaminants chimiques dans l’environnement

La biodisponibilité d’une substance chimique peut se définir comme sa capacité à interagir avec les organismes vivants. C’est un concept clé en écotoxicologie, notamment pour l’évaluation du risque lié à la présence de contaminants dans les milieux naturels. Que désigne précisément cette notion de biodisponibilité ? De quoi dépend-elle ? Comment la mesurer ? Autant de questions que je vous propose d’aborder au sein de cet article.

1. Qu’est-ce que la biodisponibilité ?

1.1 Définition

La biodisponibilité désigne la capacité d’une substance chimique à interagir avec un « récepteur écologique » (c’est-à-dire une plante, une algue, un invertébré, un poisson, etc.) ou humain (Faburé et al, 2022).

Plus précisément, les scientifiques distinguent généralement i) la disponibilité environnementale, qui désigne l’ensemble des contaminants potentiellement absorbables par un organisme, ii) la biodisponibilité, qui correspond à la fraction absorbée par un récepteur humain ou écologique par les voies d’exposition et qui interagit avec les systèmes biologiques et iii) la biodisponibilité toxicologique, qui désigne la concentration interne accumulée et/ou liée à un effet toxique.

1.2 Pollution et contamination : deux notions à ne pas confondre

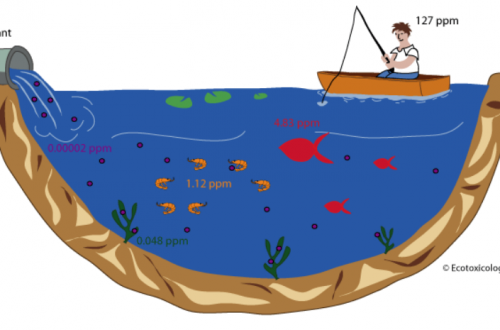

En écotoxicologie, contamination et pollution sont deux notions scientifiques différentes qu’il est important de distinguer (Bravin et Paudard, 2024). La contamination est caractérisée par la présence d’une ou plusieurs substances dans un milieu (eau, sol, air, etc.), du fait des activités humaines. La pollution correspond quant à elle à un préjudice causé par la ou les substances présentes dans le milieu. Pour caractériser l’existence d’une pollution dans un milieu contaminé, les écotoxicologues s’appuient sur la notion de biodisponibilité. Selon cette dernière, seule une fraction de la concentration totale d’un contaminant est susceptible d’être absorbée par les organismes vivants pour ensuite s’y accumuler et engendrer de possibles effets préjudiciables.

2. A quoi sert cette notion de biodisponibilité ?

L’estimation de la biodisponibilité d’un contaminant permet de définir sa capacité à interagir avec les organismes vivants : pénétration, assimilation, métabolisation (= transformation) et excrétion.

La notion de biodisponibilité est très importante dans l’évaluation du risque écotoxicologique puisqu’elle permet de prédire quelles seront les substances chimiques susceptibles d’exercer une action toxique sur les organismes.

3. De quels facteurs dépend la biodisponibilité des contaminants ?

La biodisponibilité dépend des propriétés intrinsèques de la substance chimique, des propriétés du milieu (biotope), de la voie d’exposition et de la physiologie de l’organisme exposé (Figure 2). Elle n’est pas fixe dans le temps, répondant aux variations environnementales (conditions météorologiques, saisons), au cycle de vie des organismes et à différents processus physico-chimiques.

3.1 Propriétés de la substance chimique

La biodisponibilité dépend des propriétés intrinsèques du contaminant, telles que celles décrites ci-après.

La solubilité

C’est la capacité d’une substance à se dissoudre dans l’eau ou dans une autre substance. Elle est donnée de préférence en g/L d’eau ou par un pourcentage en masse à 20 °C. Une forte solubilité (supérieure à 1000 g/L) constitue un facteur aggravant des pollutions (dispersion accélérée dans l’eau, biodisponibilité fortement accrue).

La persistance

La persistance désigne l’aptitude d’un contaminant à demeurer dans le milieu. La vitesse de dégradation d’un contaminant organique (composé dont un des éléments chimiques constitutifs est le carbone) est caractérisée par un temps de demi-vie (DT50). Il représente le temps nécessaire pour que la moitié d’une dose ou d’une concentration d’un contaminant disparaisse du milieu. Plus cette période est élevée, plus le composé est persistant dans l’environnement (Figure 3). L’élimination du composé se fait par des processus abiotiques, qui désignent les processus chimiques et physiques non-vivants de l’environnement qui affectent les organismes vivants et le fonctionnement des écosystèmes, tels que l’hydrolyse et la photodégradation (lumière). Elle se fait également par des facteurs biotiques, c’est-à-dire via la biodégradation par des micro-organismes.

Du fait d’une grande stabilité chimique et d’une résistance élevée aux dégradations, les insecticides DDT et chlordécone ont un DT50 très élevé (respectivement entre 7 300 et 10 950 jours pour le premier et plus de 36 500 jours pour le second) et persistent dans l’environnement contaminé malgré leur interdiction depuis plusieurs décennies. C’est pourquoi ces molécules font partie des Polluants Organiques Persistants (POPs). Cette forte persistance expose les organismes à une toxicité chronique (= sur le long terme). En effet, plus le contaminant est persistant, plus il est susceptible d’être absorbé par des êtres vivants non cibles (voir encadré) et d’exercer une écotoxicité.

Organisme non cible : de quoi parle-t-on ?

Un organisme non cible est un organisme non visé mais impacté de manière involontaire par un contaminant. Par exemple, les néonicotinoïdes sont des insecticides qui ont pour organismes cibles les pucerons, avec des effets collatéraux sur les insectes pollinisateurs et les oiseaux insectivores qui les consomment (= organismes non cibles). Autre exemple : bien qu’ils ne soient pas la cible du DDT, l’alligator et les vautours sont des victimes indirectes de la persistance dans l’environnement de cet insecticide et de sa capacité à s’accumuler dans les organismes vivants.

Le log Kow

Le coefficient de partage n-octanol/eau (Kow) représente la constante de partage, à l’équilibre, d’une substance mise en présence d’un mélange (non miscible) d’eau et d’octanol, formant un système à deux phases (Figure 4). Il est calculé par la formule suivante : Kow = Cn-octanol/Ceau, avec C = concentration de la substance.

Ce coefficient est généralement exprimé sous la forme logarithmique, base 10 : log Kow (o : n-octanol ; w : water). Le log Kow caractérise le caractère hydrophile (= soluble dans l’eau) ou lipophile (= soluble dans les graisses) d’une substance. Plus il est élevé, plus la substance est lipophile. Le log Kow rend compte de la tendance d’un contaminant à se solubiliser dans les membranes des organismes vivants et à se concentrer dans le tissu adipeux (graisseux) des espèces animales. Ainsi, l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) estime qu’une substance dont le log Kow est supérieur à 4,5 présente un potentiel de bioaccumulation.

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples. Le log Kow de l’isoproturon (2,5) indique qu’il est modérément lipophile. En revanche, celui du benzo(a)pyrène (6,1) indique qu’il est très lipophile, et donc qu’il présente un fort potentiel de bioccumulation dans les tissus gras des organismes.

| Substance | Log Kow |

| Benzo(a)pyrène | 6,1 |

| Isoproturon | 2,5 |

| PCBs | 4,5 à 8,2 |

| Chlordécone | 4,5 |

| Glyphosate | -3,2 |

Le coefficient de partage sol-matière organique (Koc)

Le Koc (en L/kg ou mL/g) est le coefficient de partage entre la fraction de carbone organique et l’eau, dans le sol (cas du milieu terrestre) ou dans le sédiment (cas du milieu aquatique).

Il se calcule avec la formule suivante : Koc = Kd/foc

Où :

- Kd : coefficient de distribution sol/eau ou sédiment/eau (L/kg)

- foc : fraction de matière organique dans le sol (exprimée en g/g)

Plus un contaminant a un Koc élevé, plus il aura tendance à se fixer sur la matière organique du sol ou du sédiment, et moins il sera mobile. Le tableau ci-après illustre ce phénomène dans le cas d’un sol.

| Koc (L/kg) | Mobilité dans le sol | Comportement typique | Exemples de substance |

| < 50 | Très mobile | Lessivage facile vers les nappes | Butraline (herbicide) |

| 50 – 500 | Mobile à moyennement mobile | Migration possible, dépend du sol | Atrazine (herbicide) Métolachlore (herbicide) |

| 500 – 2000 | Moyennement à peu mobile | Retenu dans la zone racinaire | Fentanyl (anti-inflammatoire) |

| > 2000 | Très peu mobile | Fortement adsorbé → accumulation locale | Benzo[a]pyrène (hydrocarbure) DDT (insecticide) |

La spéciation chimique (pour les métaux)

La spéciation chimique se définit comme la ou les forme(s) sous laquelle (lesquelles) se trouve un élément trace métallique (ETM) dans un milieu donné. La spéciation a une influence directe sur la biodisponibilité de l’ETM, et donc sur sa toxicité. Elle est influencée par les conditions biogéochimiques du milieu.

Prenons l’exemple du mercure (Figure 5). Son émission par une source naturelle et/ou anthropique peut se faire sous la forme élémentaire (Hg° – état gazeux) ou inorganique (Hg2+ – état dissous ou particulaire). Le mercure élémentaire peut être converti en forme inorganique par des réactions photochimiques ou bactériennes. Lorsque le mercure inorganique est absorbé par un mammifère, il est transporté par le plasma sanguin et finalement dans le foie et le rein pour être excrété. Lorsqu’il est déposé dans les sols ou les sédiments, il peut être converti par l’action des bactéries en une forme organique, le méthyl-mercure (CH3Hg+). Cette association du mercure (Hg) avec des molécules organiques (CH) augmente sa biodisponibilité : le mercure pénètre plus facilement dans les tissus biologiques et est davantage bioaccumulable. Elle augmente également sa toxicité : le méthyl-mercure est la forme la plus toxique du mercure.

Tout comme le mercure, le plomb peut exister sous différentes formes chimiques : le plomb inorganique (Pb2+) et le plomb organique (Pb(C2H4)). La forme organique est beaucoup plus disponible et toxique.

3.2 Propriétés du milieu

La biodisponibilité d’un contaminant dans l’environnement dépend aussi des caractéristiques du milieu (température, humidité, luminosité, pH, taux de matière organique, etc.) et des organismes qui y vivent.

Voici quelques exemples montrant l’influence de ces facteurs.

La température

La température peut influencer les réactions chimiques et donc la biodisponibilité des contaminants. Des températures élevées peuvent augmenter la mobilité (capacité à se déplacer dans le milieu), la volatilisation (conversion d’une substance chimique de l’état liquide ou solide à l’état gazeux) et la vitesse de dégradation des contaminants. La Figure 6 illustre l’exemple du diuron (produit biocide), dont la durée de demi-vie (DT50) diminue lorsque la température augmente (Barriuso et al, 1996).

L’humidité

L’humidité joue un rôle crucial sur la biodisponibilité des contaminants :

- Elle augmente leur solubilité, les rendant plus mobiles et de ce fait plus biodisponibles pour les animaux aquatiques et terrestres ;

- Elle augmente leurs interactions avec la matière organique du sol, affectant leur biodisponibilité (voir paragraphe « matière organique »).

Elle affecte leur DT50. Comme le montre la Figure 7, un sol sec augmentera de manière significative la durée de demi-vie de l’atrazine (herbicide) en comparaison d’un sol humide (Barriuso et al, 1996).

Le pH

Le pH affecte la solubilité des contaminants et leur capacité à être absorbés par les organismes. Par exemple, un pH acide peut augmenter la solubilité du plomb, le rendant plus biodisponible.

La lumière

La photolyse (ou photodégration) est la dégradation d’une molécule sous l’effet de la lumière. Cette dégradation aboutit à la formation de molécules plus simples.

La matière organique

Les matières organiques des milieux aquatiques et terrestres ont généralement une grande capacité d’adsorption (piégeage) des contaminants organiques hydrophobes, ce qui influence le devenir de ces contaminants dans le milieu, et par conséquent leur biodisponibilité́. Les matières organiques peuvent ainsi piéger ces contaminants et les rendre indisponibles pour les organismes vivants. Ce phénomène est particulièrement observé en présence de matières organiques très fines (colloïdes).

Mais lorsque les matières organiques peuvent être facilement absorbées par les organismes par ingestion, leur capacité à fixer les contaminants devient au contraire un vecteur de la biodisponibilité́, et non une protection (Gourlay et al., 2007). La capacité protectrice de la matière organique dépend donc de ses caractéristiques propres : hydrophobie, taille des particules, biodégradabilité, etc.

Activité microbienne

Dans l’environnement, les microorganismes sont des acteurs de la transformation des contaminants selon des réactions :

- de minéralisation complète d’une molécule, qui désigne sa dégradation totale en composés minéraux simples, c’est-à-dire en dioxyde de carbone (CO₂), eau (H₂O), et sels minéraux (comme NO₃⁻, PO₄³⁻, NH₄⁺, etc.), sans laisser de résidus organiques. Par exemple, l’herbicide atrazine (C8H14ClN5) peut être totalement minéralisé selon la réaction suivante :

C8H14ClN5 + O2 + UV/radicaux → CO2 + H2O + NO₃⁻+ Cl– + NH4+ - de cométabolisme, qui est un processus où des micro-organismes dégradent un contaminant pendant qu’ils métabolisent un autre substrat principal (sucres, acides aminés, alcools, etc.). Le cométabolisme peut conduire à une transformation partielle et à la production de métabolites (produits de transformation) parfois plus toxiques que le composé initial. C’est le cas par exemple du DDT, un insecticide largement utilisé dans le passé et relativement stable et difficile à dégrader. En présence d’autres substrats, certains micro-organismes peuvent cométaboliser le DDT, générant du DDE, un composé beaucoup plus toxique que la molécule mère.

3.3 Voies d’exposition

En écotoxicologie, les voies d’exposition font référence aux différents moyens par lesquels les organismes vivants (plantes, animaux, micro-organismes) peuvent être exposés à des substances chimiques dans l’environnement. Il y a plusieurs voies d’exposition principales :

- Pour l’air : contamination par inhalation de gouttelettes et de particules atmosphériques pour les animaux ; contamination foliaire pour les plantes ;

- Pour le sol et les sédiments : contamination par absorption via les voies digestive et tégumentaire (tissu recouvrant le corps) pour les animaux ; contamination par les racines pour les plantes ;

- Pour l’eau : idem que pour le sol et les sédiments.

La biodisponibilité des contaminants est fortement influencée par ces voies d’exposition. Voici deux exemples.

Les ETMs

Les ETMs ou « métaux lourds » peuvent être libérés dans l’environnement par des activités industrielles, minières ou agricoles. Ils peuvent se retrouver dans les sols, les eaux et dans l’air. Une fois dans l’environnement, leur biodisponibilité dépend de facteurs comme la solubilité, la présence de matière organique et les conditions physicochimiques locales. Le plomb peut se trouver dans les sols, dans les eaux souterraines ou de surface, contaminant les organismes qui peuvent accumuler ces substances dans leurs tissus, affectant leur santé et celle des prédateurs (y compris les humains qui les consomment). Les émissions industrielles et les pots de peinture à base de plomb peuvent libérer des particules de plomb dans l’air, qui peuvent être inhalées par les humains et les animaux.

Les pesticides

L’exposition aux pesticides est un sujet crucial car ces substances chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur les écosystèmes et les organismes vivants. Voici quelques points clés concernant l’exposition aux pesticides :

- Les pesticides peuvent contaminer les sources d’eau et les aliments, exposant ainsi les animaux et les humains par ingestion ;

- Les pesticides pulvérisés peuvent être inhalés par les organismes terrestres et aquatiques par voie respiratoire (poumons, branchies) ;

- Les animaux, y compris les humains, peuvent absorber les pesticides par contact direct avec les téguments (peau, phanères : pelage, plumage) ;

- Les plantes peuvent absorber les pesticides présents dans l’air par les feuilles et dans le sol et les eaux souterraines par leurs racines.

3.4 Physiologie de l’organisme

Enfin, la biodisponibilité dépend de la physiologie des organismes exposés. Par exemple, elle sera différente pour une plante, un poisson ou un mollusque car ces organismes ne vivent pas dans le même compartiment du milieu, n’ont pas les mêmes sources de nourriture et n’ont pas la même capacité à réguler et à détoxifier les contaminants. Le tableau ci-dessous illustre ce phénomène avec l’exemple de l’herbicide glyphosate.

| Organisme | Voie d’exposition dominante | Biodisponibilité | Métabolisme / accumulation |

| 🌿 Plante | Feuilles > racines | Élevée (feuilles) | Translocation interne, effet herbicide |

| 🐚 Mollusque (ex. moule) | Filtration de l’eau | Modérée à élevée | Accumulation possible, peu de métabolisme |

| 🐭 Vertébré terrestre (ex. souris) | Ingestion (aliments/eau) | Modérée | Excrétion rapide, faible accumulation |

4. Comment mesurer la biodisponibilité ?

4.1 Les différentes méthodes

Plusieurs approches permettent d’estimer la biodisponibilité d’un contaminant (Gourlay-Francé et al, 2010) :

- Par le biais d’une analyse chimique, on décrit les différentes formes chimiques sous lesquelles se trouve le contaminant dans le milieu (on utilise le terme de spéciation pour les métaux) et on fait une hypothèse de biodisponibilité sur chacune de ces formes.

- On réalise une mesure de la concentration en contaminants accumulés dans un organisme exposé dans le milieu naturel. Il peut s’agir d’un organisme autochtone qui a été prélevé ou bien d’un organisme issu d’un élevage ou d’une population de référence qui a été encagé et exposé dans le milieu pendant une période donnée. Cette mesure de bioaccumulation renseigne sur la concentration biodisponible dans le milieu, sans préjuger de sa toxicité.

- On mesure la réponse biologique (généralement toxique, mais elle peut être aussi enzymatique ou physiologique) d’un organisme (ou d’une population) à une exposition. Cette mesure renseigne sur la concentration biodisponible ayant provoqué cette réponse biologique (pas nécessairement toxique).

- On utilise un modèle permettant de prédire la biodisponibilité (voir partie ci-après).

4.2 Exemples de modèles de prédiction de la biodisponibilité des métaux

Modèle du ligand biotique (Biotic Ligand Model, BLM)

Principe : Le modèle BLM estime la biodisponibilité d’un métal en milieu aquatique en tenant compte :

- de sa spéciation chimique (formes libres ou complexées),

- des interactions du métal avec les sites biologiques d’absorption (ex. : branchies),

- de la compétition avec d’autres cations (Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, H⁺).

Le Terrestrial Biotic Ligand Model (TBLM) est une adaptation du BLM pour les organismes terrestres, comme les vers de terre. Il intègre des facteurs comme l’absorption via le sol poreux, l’interaction avec les ligands biologiques, les effets du pH, la CEC (quantité totale de cations qu’un sol peut adsorber sur ses surfaces) et le taux de matière organique du sol.

Utilisé pour : Prédire la toxicité aiguë des métaux (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni) chez les poissons, daphnies, etc.

Référence : Di Toro et al., 2001. Biotic ligand model of the acute toxicity of metals. 1. Technical basis. Environmental Toxicology and Chemistry.

Modèles de spéciation (ex : WHAM, MINTEQ, Visual MINTEQ)

Principe : Ces modèles de chimie simulent la spéciation des métaux (formes libres, complexes organiques, précipités) en fonction du pH, de la matière organique dissoute, etc.

Utilisés pour : Prédire la fraction biodisponible du métal dans les sols, sédiments ou eaux douces.

Références :

Tipping, E. (1994). WHAM—a chemical equilibrium model. Computer software.

Parkhurst & Appelo (1999). PHREEQC for speciation and solubility calculations. USGS.

Modèles empiriques de transfert sol-plante (TF, BCF)

Principe : Ces modèles utilisent des facteurs de transfert (BMF) ou des facteurs de bioaccumulation (BCF) basés sur des données expérimentales pour estimer la quantité de contaminant absorbée par une plante ou un organisme.

Utilisés pour : prédire la contamination des cultures ou de chaines alimentaires.

Modèles d’adsorption/désorption dans les sols (Langmuir, Freundlich)

Principe : Ces modèles décrivent comment les métaux sont adsorbés ou désorbés par les particules du sol (argiles, matière organique), ce qui influence leur biodisponibilité.

Utilisés pour : estimer la mobilité et la disponibilité à long terme des métaux dans les sols agricoles ou contaminés.

Article posté le 18 juin 2025 par Dorothée Rivet, responsable de l’UE d’écotoxicologie en L3 à l’Université Sorbonne Paris Nord de 2013 à 2023 et co-autrice du livre Ecotoxicologie paru en 2022 chez Dunod

EN SAVOIR PLUS…

GOURLAY-FRANCÉ, C., DELMAS, F., MAZZELLA, N., & TUSSEAU-VUILLEMIN, M. (2010). Que sait-on de la biodisponibilité des contaminants dissous dans le milieu aquatique ?. Sciences Eaux & Territoires, (1), 6–11. https://doi.org/10.14758/SET-REVUE.2010.1.02

INERIS (2012). Prise en compte de la biodisponibilité des métaux selon la DCE. Guide méthodologique. https://www.ineris.fr/fr/prise-compte-biodisponibilite-metaux-selon-dce-guide-methodologique

| Ecotoxicologie.fr est entièrement gratuit et sans publicité… mais produire du contenu a un coût : soutenez-nous 🙂 |

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des