Quelques notions clés sur la pollution et les polluants : définitions, classification, causes et conséquences

Les pollutions regroupent des nuisances de natures et d’origines très diverses. Elles ont des conséquences majeures sur notre environnement, mais aussi sur notre économie et notre santé, et touchent particulièrement les plus précaires. Cet article vous propose de démêler le fil de la pollution et des polluants à la lumière de définitions, classifications et exemples illustrés.

1. Pollution et contamination : de quoi parle-t-on ?

1.1 Définition de la pollution

D’après la législation européenne (Directive Européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000), la pollution est « l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ».

Une pollution résulte de l’introduction d’un contaminant dans un milieu (substance chimique, micro-organisme, etc.) ou d’une perturbation des conditions de ce milieu (hausse de la température, changement de luminosité, etc.) (naturefrance.fr, 2024). Le terme « polluant » désigne quant à lui l’agent responsable de la pollution.

1.2 Pollution et contamination : deux notions à ne pas confondre

En écotoxicologie (voir encadré ci-après), contamination et pollution sont deux notions scientifiques différentes qu’il est important de distinguer (Bravin et Paudard, 2024).

La contamination est caractérisée par la présence d’une ou de plusieurs substances dans un milieu (eau, sol, air, etc.) du fait des activités humaines (Figure 1 : situations D et E). Cette définition exclut une origine naturelle, provenant par exemple de substances déposées suite à une éruption volcanique ou héritées de la composition naturelle du sol (Figure 1 : situations B et C).

La pollution correspond quant à elle à un préjudice causé par la ou les substances présentes dans le milieu (Figure 1 : situations C et E). Sans mise en évidence d’un effet préjudiciable au fonctionnement d’un écosystème ou aux organismes qui y vivent, une contamination ne peut être considérée comme un pollution (Figure 1 : situation D).

Une pollution chimique apparaît lorsque les quantités de substances dépassent les capacités d’assimilation ou d’« auto-épuration » du milieu et perturbent ses équilibres naturels (Ministère de la transition écologique, 2023).

Pour caractériser l’existence d’une pollution dans un milieu contaminé, les écotoxicologues s’appuient sur la notion de biodisponibilité. Selon cette dernière, seule une fraction de la concentration totale d’un contaminant est susceptible d’être absorbée par les organismes vivants pour ensuite s’y accumuler et engendrer de possibles effets préjudiciables.

Qu’est-ce que l’écotoxicologie ?

L’écotoxicologie est une discipline scientifique à l’interface entre la chimie, l’écologie et la toxicologie. Elle peut être définie comme « l’étude des modalités de contamination de l’environnement par les agents polluants naturels ou artificiels produits par l’activité humaine ainsi que de leurs mécanismes d’action et effets sur les êtres vivants qui peuplent la biosphère » (Ramade, 1977). Un(e) écotoxicologue est donc un(e) scientifique qui étudie les effets des contaminants chimiques sur les organismes vivants et les écosystèmes.

2. Classification des pollutions

Les pollutions induites par les activités humaines sont nombreuses et diversifiées. Selon l’angle d’approche, elles peuvent être classées (voir Figure 2) selon leur nature (cf. partie 3), selon l’origine des agents polluants (cf. partie 4), selon leurs caractéristiques spatiales et temporelles (cf. partie 5) ou encore selon le milieu affecté (cf. partie 6).

3. Les différentes natures de pollution

3.1 La pollution chimique

Lorsque l’agent polluant est une molécule (également appelée « substance chimique ») ou un mélange de molécules, la pollution est de nature chimique. Rappelons que ces molécules potentiellement polluantes peuvent être naturelles (métaux lourds, nitrates, dioxyde de carbone –CO2, etc.) ou bien fabriquées par l’Homme (pesticides, résidus de médicaments, etc.).

Dans le domaine de la pollution des milieux aquatiques, on distingue traditionnellement, parmi ces polluants chimiques (voir Tableau 1 pour le détail) :

- Les macropolluants, qui regroupent des composés présents dans les eaux à des concentrations significatives, de l’ordre du milligramme ou du gramme par litre : matières organiques, composés azotés, composés phosphorés et matières en suspension. En excès, ils peuvent induire des déséquilibres dans les écosystèmes et présenter un risque pour la santé humaine.

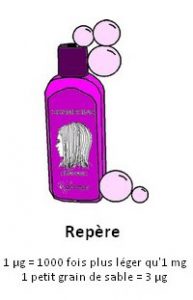

- Les micropolluants, qui regroupent l’ensemble des molécules organiques (ex. : médicaments, pesticides, substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées –PFAS-, etc.) et métalliques (ex. : cadmium, mercure, etc.) présentes dans les eaux à des concentrations faibles, de l’ordre du microgramme ou du nanogramme par litre, et qui peuvent, même à ces teneurs infimes, être toxiques pour les organismes vivants.

| Exemples | Principales sources de pollution | |

| Macropolluants (présents dans les eaux à des concentrations significatives, de l’ordre du mg/L ou du g/L) | -Les matières organiques : elles proviennent de la décomposition de matières vivantes -Les matières azotées : nitrates, nitrites et ammoniac -Les matières phosphorées : phosphates… -Les matières en suspension (MES) | -Agriculture : épandage d’engrais chimiques et d’engrais naturels (lisiers, fumiers, etc.), rejets de bâtiments d’élevage ; -Eaux usées : traitées par une station d’épuration (cas le plus fréquent) et non traitées (déversement par temps de pluie, raccordement des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales, etc.) ; -Origine naturelle : déjections animales, animaux morts, fragments de végétaux en décomposition, entrainement de particules suite à une forte pluie, etc. |

| Micropolluants (présents dans les eaux à des concentrations très faibles, de l’ordre du µg/L ou du ng/L) | -Molécules organiques : résidus de médicaments, pesticides, détergents, retardateurs de flamme, PFAS, etc. -Éléments traces métalliques : cadmium, mercure, etc. | -Eaux usées domestiques -Eaux usées industrielles -Agriculture : épandage de pesticides -Eaux de ruissellement -Dépôts atmosphériques |

Quelques repères :

-1 microgramme (µg) est 1 000 000 fois plus léger qu’1 gramme (g)

-1 nanogramme (ng) est 1 000 fois plus léger qu’1 microgramme (µg)

-1 morceau de sucre dans un bassin olympique = 1 µg/L

-1 grain de sel dans un bassin olympique = 1 ng/L

3.2 Les autres types de pollutions

Lorsque la pollution est de nature microbiologique, l’agent polluant est un micro-organisme (bactérie, virus, protozoaire, etc.) pathogène, c’est-à-dire pouvant induire des maladies. Ce type de pollution fait souvent la UNE des journaux locaux lors de la période estivale, lorsqu’un rejet d’eaux usées (égouts) non traitées dans la mer engendre des interdictions de baignades. Une pollution microbiologique des ressources en eau peut rendre l’eau du robinet non potable.

La pollution peut également résulter de déchets solides de tailles très variables :

- macrodéchets : déchets solides visibles à l’œil nu tels qu’un sac plastique ou un reste de filet de pêche ;

- microplastiques : fragments de plastique de taille inférieure à 5 millimètres ;

- particules en suspension : particules fines émises par les transports routiers, matières en suspension rejetées par une station de traitement des eaux usées, etc.

La pollution peut aussi être thermique (ex. : rejet d’eau chaude d’une centrale nucléaire dans un cours d’eau), lumineuse (ex. : éclairage public), sonore (ex. : infrasons des sonars des bateaux, ondes sonores induites par la circulation automobile, ultrasons, ondes radios), électromagnétique (ex. : lignes à haute tension), olfactive (ex. : odeurs issus d’un épandage de lisier) ou génétique (ex. : introduction de gènes issus d’organismes génétiquement modifiés –OGM- dans un génome sauvage).

4. Les sources de pollution

4.1 La pollution est essentiellement d’origine humaine

La pollution de l’environnement est très majoritairement d’origine anthropique (humaine). Le secteur des transports est une source de pollution majeure, qui altère la qualité de l’air dans les zones urbaines et qui est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale (Datalab, 2022). Les activités industrielles (centrales électriques à charbon, incinérateurs, industries chimiques, pharmaceutiques, textiles, métallurgiques et agroalimentaires, etc.) font également partie des principales sources de pollution. Il en est de même pour l’agriculture, qui, lorsqu’elle est pratiquée de manière « intensive », utilise des pesticides et des engrais qui rejoignent le milieu naturel.

Enfin, les villes concentrent les activités humaines et avec elles les pollutions de toutes natures : sonore (transport, travaux, etc.), lumineuse (éclairage urbain, lumière des bâtiments, etc.), thermique (chauffage, climatisation, etc.), chimique (déchets organiques issus des toilettes, consommation domestique de médicaments, de produits cosmétiques et de produits ménagers, graisses issues des activités de restauration, métaux lourds des toitures transportées par les eaux de pluies, etc.), déchets solides, etc.

N’oublions pas néanmoins que certaines pollutions sont d’origine naturelle. Citons par exemple :

- la contamination d’un cours d’eau par des éléments traces métalliques (cuivre, cadmium, etc.) issus de certaines roches qui contiennent ce type d’éléments (« fond géochimique ») ;

- un épisode de pollution de l’air aux particules fines lié au passage d’un « nuage de sable du Sahara » ;

- une alerte de pollution au pollen ;

- le panache émanant d’une éruption volcanique.

4.2 Les résidus de médicaments dans les eaux, un exemple de pollution « multi-sources »

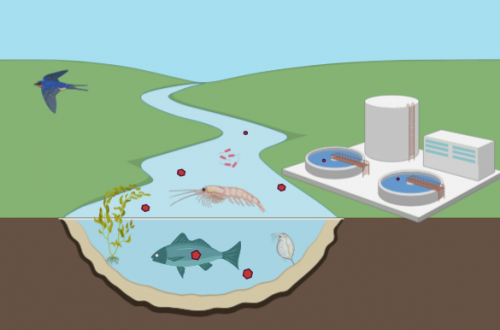

Bien sûr, certaines pollutions sont multi-sources. C’est le cas par exemple des résidus de médicaments présents dans les rivières, qui proviennent à la fois des rejets domestiques, des établissements de santé, des activités d’élevage et des sites de production de médicaments (Figure 3).

5. Les caractéristiques spatiotemporelles des pollutions

5.1 Pollution ponctuelle VS pollution diffuse

Les pollutions peuvent également être classées selon le mode d’introduction et de diffusion des agents polluants dans le milieu. Ainsi, une pollution est dite ponctuelle lorsque le rejet de substances ou de matières est localisé précisément dans l’espace (source unique identifiée de pollution) (Natureeaufrance.fr, 2024). C’est le cas par exemple d’un effluent rejeté par une usine dans une rivière. A l’inverse, certaines pollutions peuvent être diffuses, c’est-à-dire dues à de multiples rejets de polluants dispersés dans l’espace et donc difficilement identifiables. C’est notamment le cas des pollutions induites par les traitements phytopharmaceutiques (pesticides) appliqués sur les sols et la végétation (eaufrance.fr, 2024).

5.2 Pollution chronique VS pollution accidentelle

Les pollutions peuvent aussi être classées en fonction de leur prévisibilité et de leur temporalité. On distinguera d’une part, les pollutions accidentelles qui sont caractérisées par leur imprévisibilité, et d’autre part, les pollutions chroniques, qui sont permanentes ou épisodiques, connues ou prévisibles. Par exemple, une pollution est qualifiée d’accidentelle lorsqu’elle résulte d’une catastrophe industrielle (ex. : incendie de l’usine Lubrizol à Rouen en 2019), du naufrage d’un navire pétrolier ou du débordement d’une fosse à lisier. A l’opposé, le panache de fumée émis en continu par un incinérateur de déchets induit une pollution chronique de l’environnement.

6. Les polluants sont partout

6.1 Dans l’eau, dans le sol, dans l’air…

Chaque jour, les activités humaines dispersent une grande variété de substances chimiques, d’ondes (sonores, lumineuses, électromagnétiques, etc.) et de déchets de toutes natures dans l’environnement. L’ensemble des compartiments environnementaux peut être touché par la pollution. L’exemple des déchets plastiques est à ce titre très parlant. On en retrouve sur et dans les sols, dans les cours d’eau, dans les lacs, dans les océans… mais aussi dans l’air. Des chercheurs ayant modélisé l’atmosphère au-dessus de l’ouest des États-Unis ont estimé qu’il contenait près de 1 000 tonnes de microfragments de plastiques, la plupart provenant de l’usure des pneus de voiture (Brahney et al, 2020). De même, les produits phytopharmaceutiques (pesticides) appliqués sur les cultures sont susceptibles de contaminer non seulement les sols mais aussi l’air (par volatilisation), les eaux souterraines (par infiltration) et les eaux de surface (par ruissellement lors des épisodes de pluie) (Figure 4). D’après une synthèse des données de surveillance réalisée par le Ministère de la transition écologique (2023), la quasi-totalité des cours d’eau et plans d’eau français sont contaminés par les pesticides. En Métropole, les herbicides et leurs métabolites (voir définition dans l’encadré ci-après) sont majoritaires parmi les 15 premiers pesticides détectés.

La pollution ne s’arrête pas à la porte de notre logement. En ville comme à la campagne, notre air intérieur est également contaminé par différents polluants provenant de l’environnement extérieur (voitures, usines, etc.), des occupants du bâtiment (fumée de cigarettes, encens, etc.) et des matériaux de construction et d’ameublement (papier peint, matériaux dégradés, peinture ancienne, nouveaux meubles, etc.).

Qu’est-ce qu’un métabolite ? (d’après Ministère de la Transition écologique, 2023)

Une substance chimique peut se transformer par le biais de réactions chimiques ou biologiques en de nouvelles substances appelées métabolites (ou « produits de transformation/dégradation »). Ces processus de transformation se déroulent dans l’air, dans les sols, dans l’eau mais aussi dans les organismes vivants. Les nouvelles molécules ainsi formées possèdent des propriétés différentes de la molécule mère, en termes de solubilité, de persistance dans l’environnement, de capacité à se bioaccumuler dans les organismes et de toxicité. Par exemple, des travaux ont montré que les principaux métabolites des herbicides glyphosate, métazachlore et sulcotrione présentent des durées de persistance dans le sol de 20 à 100 fois plus élevées que leur molécule d’origine (Mamy et al, 2008).

6.2 Et dans les organismes

Une partie des contaminants présents dans l’environnement pénètre dans les organismes par différentes voies d’absorption : ingestion, respiration, absorption cutanée, etc. C’est la fraction biodisponible des contaminants.

Une multitude de travaux mettent ainsi en évidence la présence de substances chimiques et de microplastiques chez les espèces sauvages végétales et animales. Ceci est d’autant plus vrai pour les substances dites « bioaccumulables », telles que le mercure, les polychlorobiphényles (PCB), les PFAS ou certains pesticides, qui ont la faculté de s’accumuler dans les organismes vivants et dont les concentrations augmentent à mesure que l’on remonte la chaîne alimentaire (voir Figure 5 avec l’exemple du mercure). C’est ainsi que la chair des requins tigre et bouledogue vivant près de l’Ile de la Réunion contient de 1 à 2,5 mg de mercure par kilo, soit près de 10 000 fois la concentration des eaux environnantes (ANSES, 2014).

L’homme, au sommet de la chaine alimentaire et multi-exposé à la pollution dans son quotidien, n’est évidemment pas « imperméable » à ces contaminants. Pour vous en convaincre, il vous suffit de consulter les résultats d’une étude d’imprégnation de la population française menée par Santé publique France en 2019, qui met en lumière la présence de PFOA et de PFOS, deux substances de la famille des PFAS, dans l’organisme de la totalité des enfants et adultes étudiés.

6.3 Même les lieux les plus isolés ne sont pas épargnés par la pollution…

L’ensemble des milieux naturels sont (plus ou moins) contaminés par des substances chimiques. En France, en plus des pesticides, des études à grande échelle ont révélé la présence de phtalates (substances utilisées comme plastifiants) et de parabènes (conservateurs utilisés dans les cosmétiques) dans 95 % des eaux de surfaces et souterraines échantillonnées (INERIS, 2014). A l’échelle mondiale, le constat est le même pour les résidus de médicaments qui ont été détectés dans la plupart des rivières ayant fait l’objet d’analyses (Wilkinson et al, 2022). On comprend ainsi que les milieux terrestres et aquatiques sont contaminés par un mélange complexe de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de polluants de natures et d’origines diverses.

Par ailleurs, s’il existe des « points chauds » de la pollution tels que les grandes villes des pays émergents (ex. : New Delhi), les décharges ou les sites industriels, aucun lieu n’est exempt de contamination. Les résultats de différentes études témoignent ainsi de la présence de microplastiques (Plastilac, 2023), de PCBs et de résidus d’insecticides (Machate et al, 2022) dans les lacs alpins et pyrénéens d’altitude, et de PFAS jusque dans les zones les plus reculées de l’arctique (CNRS.fr, 2020).

6.4 Car les polluants voyagent

Si les polluants sont partout, y compris dans les lieux les plus isolés, c’est parce qu’ils se déplacent via un phénomène que les scientifiques nomment « effet sauterelle » (Figure 6). En effet, les polluants organiques persistants (POP) tels que les PFAS, les PCBs et certains pesticides sont très stables dans l’environnement, et peuvent être véhiculés sur de très longues distances via des cycles successifs d’émission dans l’atmosphère (évaporation ou sublimation) et de dépôt (condensation et dépôt via les précipitations).

Au-delà des contaminants chimiques, l’air est également un excellent moyen de transport pour les microplastiques. En Ariège, région relativement préservée des pollutions, les précipitations déposent plus de 365 particules de plastiques par mètre carré et par jour, un chiffre comparable à celui mesuré dans les grandes métropoles comme Paris (OFB, 2024).

7. La pollution est un enjeu de développement durable

Lorsqu’on évoque les conséquences de la pollution de l’environnement, nous avons souvent en tête les impacts écologiques : la mort d’une tortue ayant ingéré du plastique, des oiseaux englués dans du pétrole, la disparition de certaines espèces, etc. Pourtant, comme le montrent les exemples présentés dans le Tableau 2, les conséquences de la pollution sont très diverses et impactent les trois piliers du développement durable* : l’environnement bien sûr, mais aussi le social et l’économie.

Le changement climatique en cours, dû au rejet massif de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, illustre parfaitement la diversité des conséquences possibles d’une pollution. Un monde « réchauffé » de plusieurs degrés induit par exemple la perte de plus de 99 % des récifs coralliens mais aussi une baisse des rendements des cultures céréalières dans certaines régions du monde et une hausse de différents événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les épisodes de sécheresses et les pluies torrentielles (GIEC, 2018), avec des coûts économiques très élevés pour prévenir ou réparer ces dommages.

| Conséquences environnementales | Conséquences sanitaires | Conséquences économiques | |

| Pollution chimique : rejet de nitrates et de phosphates dans un lac utilisé comme site de baignade | Eutrophisation des eaux qui aboutit à une diminution de la teneur en oxygène, une augmentation de la mortalité des organismes aquatiques et une perte de biodiversité | Développement de cyanobactéries émettrices de toxines pouvant induire des risques sanitaires en cas de baignade | Baisse de l’attractivité touristique du site |

| Pollution chimique : contamination d’un estuaire par du cadmium d’origine minière | Le cadmium est un élément toxique pour les organismes aquatiques, y compris à faible concentration (quelques µg/L) | Le cadmium est reconnu cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction : risque sanitaire en cas de consommation de poissons ou de coquillages dépassant les seuils toxicologiques de référence | Menace des activités de pêche et d’ostréiculture |

| Pollution chimique : contamination d’une nappe phréatique utilisée comme ressource en eau destinée à la consommation humaine, par des micropolluants (ex. : pesticides et PFAS) | Perturbation de l’écosystème local (micro-organismes et petits invertébrés) et migration possible des contaminants vers les cours d’eau en connexion | S’il y a dépassement des seuils réglementaires, l’eau n’est plus potable | Nécessité de mettre en place un traitement de l’eau très coûteux ou recherche d’un nouveau point de captage non contaminé |

| Pollution microbiologique : contamination d’une rivière par des bactéries et des virus pathogènes d’origine fécale | Perturbation de l’écosystème microbien local | Risque en cas de baignade et de consommation d’eau (si dépassement des seuils sanitaires) | Baisse de l’attractivité du site |

| Pollution lumineuse : éclairage public | -Dérèglement des rythmes biologiques des organismes -Désorientation des oiseaux migrateurs | Perturbation du sommeil des riverains | Coût énergétique de l’éclairage |

| Pollution sonore : bruit du trafic routier | Perturbation de la faune, en particulier les oiseaux nicheurs | Stress, fatigue, troubles cardiovasculaires, etc. | Coût des soins et des arrêts de travail pris en charge par la sécurité sociale |

| Changement climatique, dû au rejet de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, etc.) | Diminution de la biodiversité : disparition de l’habitat naturels de certaines espèces animales et végétales, perte de la majorité des récifs coralliens, etc. | -Augmentation du stress hydrique -Augmentation des vagues de chaleur, des pluies torrentielles et des incendies -Baisse de rendement des cultures céréalières en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud-centrale | -Coût de l’adaptation : construction de digues et de retenues d’eau, déplacement de populations, etc. -Coût de la réparation des dommages liés à l’augmentation des catastrophes climatiques -Disparition des activités de sports d’hiver en moyenne montagne |

*D’après le rapport Brundtland (1987), le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le sommet de la Terre de Rio (1992) a officialisé cette notion et celles des trois piliers en prônant un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

8. Les impacts environnementaux des pollutions

Rentrons maintenant dans le détail des impacts environnementaux à la lumière de quelques exemples de pollutions de différentes natures.

8.1 Les marées noires, un exemple de pollution accidentelle aux conséquences majeures

Le 16 mars 1978, un immense pétrolier du nom d’Amoco Cadiz sombre aux larges des côtes bretonnes. Autour de lui, 230 000 tonnes de pétrole brut se répandent dans la mer, provoquant l’une des pires marées noires de l’histoire. Malgré les efforts de 40 000 militaires et bénévoles, les conséquences écologiques sont terribles : au moins 20 000 poissons sont retrouvés morts ou mazoutés et il faudra 7 ans pour que les populations d’espèces marines récupèrent leur niveau d’avant pollution.

Aussi dramatique soit-il, cet épisode a eu le mérite de faire prendre conscience à l’Etat français du risque majeur porté par ce transport maritime de pétrole. Plusieurs mesures techniques et réglementaires destinées à éviter ce type de catastrophe ont été mises en œuvre dans les années qui ont suivies : déploiement d’un navire remorqueur dans la rade de Brest, interdiction aux pétroliers de s’approcher à moins de 50 km des côtes, etc. C’est également la première fois qu’une société mère propriétaire d’un navire est tenue responsable d’une marée noire, et est contrainte par la justice à verser des indemnités (près de 200 millions d’euros versés à l’État et aux communes bretonnes). Ce jugement a fait date et sa jurisprudence a été appliquée dans toutes les marées noires qui ont suivies (Erika en 1999, Prestige en 2010, etc.) : c’est ce qu’on appelle le principe du pollueur-payeur (Le Monde, 2018).

8.2 L’eutrophisation des milieux aquatiques

L’agriculture intensive, par le biais de l’utilisation d’engrais en excès et des effluents d’élevage, peut induire des rejets localement importants d’azote (sous forme de nitrate) et de phosphore (notamment sous forme de phosphate) dans les milieux aquatiques. Il en est de même pour certaines industries et pour les stations de traitement des eaux usées.

Or, l’azote et le phosphore constituent des nutriments pour les végétaux aquatiques, qui, lorsque ces matières sont présentes en excès, peuvent proliférer de manière anarchique. On parle d’eutrophisation (du grec « eutrophos » signifiant « bien nourri »), un phénomène dont les manifestations les plus visibles sont les marées vertes dans les eaux marines littorales et une eau verte ou brune dans les lacs et rivières (Photo 8).

Cette prolifération de végétaux induit des phénomènes de toxicité et un appauvrissement de l’eau en oxygène, qui provoquent par ricochet une perte de biodiversité et une augmentation de la mortalité d’organismes aquatiques. La nature et l’intensité des effets observés dépendent de facteurs environnementaux. Ainsi, un courant faible, une température élevée et une quantité de lumière suffisante favorisent l’eutrophisation (ESCO, 2017).

8.3 Les micropolluants, une pollution invisible aux effets bien réels

Plusieurs milliers de substances chimiques d’usages agricole, industriel, médical ou domestique peuvent être qualifiés de micropolluants. Certains sont très toxiques pour les espèces aquatiques et terrestres, et peuvent agir de manière synergique par le biais d’effets de mélange, communément appelés « effets cocktail ».

Si les micropolluants sont invisibles, leurs conséquences écologiques commencent à être mises en lumière par les travaux scientifiques. En effet, plusieurs études indiquent que ces substances, dont beaucoup présentent des effets chroniques (effets sur le long terme) et des propriétés perturbatrices du système endocrinien, contribuent à la dégradation des milieux et à l’érosion de la biodiversité.

Par exemple, un étude publiée en 2013 a montré que les pesticides étaient à l’origine d’une baisse de plus de 40 % du nombre d’espèces d’invertébrés (crustacés, mollusques, larves d’insectes, etc.) dans les cours d’eau français, allemands et australiens (Beketov et al, 2013). Une seconde étude portant sur 170 espèces d’oiseaux suivies dans 28 pays européens, a conclu que l’agriculture intensive, du fait en particulier de l’utilisation de pesticides et d’engrais, était la principale responsable du déclin des populations d’oiseaux observée en Europe au cours des dernières décennies (voir Figure 7) (Rigal et al, 2023).

Citons également l’effondrement de la population de vautours en Inde et au Pakistan, causé par la consommation de carcasses de vaches traitées au diclofénac (un médicament anti-inflammatoire) (Green et al, 2004). Enfin, certains phénomènes largement documentés comme la « féminisation » de poissons mâles à proximité des rejets de station d’épuration sont directement associés à la présence d’un cocktail de polluants à très faible dose dans les rivières.

8.4 La biodiversité menacée par la pollution lumineuse

La vidéo ci-dessous conçue par l’office français de la biodiversité (OFB), illustre plusieurs effets néfastes des ondes lumineuses sur la biodiversité terrestre et aquatique. La pollution lumineuse dérègle les rythmes biologiques des organismes, en inactivant notamment la mélatonine, une hormone déclenchant l’endormissement. La présence d’éclairage peut également désorienter certaines espèces telles que les oiseaux migrateurs, qui utilisent la lumière des étoiles pour se diriger la nuit (naturefrance.fr, 2024).

8.5 Le 7ème continent

Les océans sont en danger, et la pollution fait partie des pressions majeures affectant leur santé. La pollution chimique bien sûr, mais aussi la pollution plastique (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2022). On estime qu’environ 10 millions de tonnes de débris sont déversés chaque année dans les océans. La majeure partie d’entre eux provient des continents et résulte de la mauvaise gestion des déchets et notamment des fleuves qui sont eux-mêmes contaminés. Le reste provient de rejets directs de navires commerciaux (conteneurs perdus) et des bateaux de pêche (filets qui ne peuvent être remontés). Non biodégradables, ces déchets ne disparaissent pas mais se fragmentent en particules appelées microplastiques.

Une grande partie de ces microplastiques transportée par les fleuves finit au fond des océans, mais certains sont entrainés par les courants marins et rejoignent les gyres, ces gigantesques tourbillons d’eau océaniques. Au fil des années se sont ainsi constituées dans ces gyres, des zones d’accumulation de microplastiques désignées sous le nom évocateur de 7ème continent ou « continent de plastique » (voir vidéo ci-dessous).

L’omniprésence de ces particules de plastiques dans les eaux continentales et marines est préoccupante. De nombreuses études démontrent en effet que les microplastiques peuvent affecter l’expression des gènes, la croissance, la reproduction ou la survie des animaux marins. En outre, ces microplastiques constituent une source secondaire de micropolluants. D’abord, parce qu’ils contiennent de nombreux additifs toxiques tels que des ignifugeants et des colorants. Ensuite, parce qu’ils peuvent absorber, concentrer et protéger des polluants présents dans l’eau, qu’ils relargeront par la suite.

9. Les conséquences sanitaires des pollutions

9.1 Neuf millions de décès par an !

Les conséquences sanitaires de la pollution sont extrêmement importantes. Selon une étude publiée dans la revue The Lancet Planetary Health, les polluants présents dans l’air, l’eau et les sols seraient responsables de neuf millions de décès chaque année dans le monde (Fuller et al, 2022). Selon ces travaux, l’impact de la pollution sur la santé est équivalent à celui du tabagisme, et est bien supérieur à celui de la guerre, du terrorisme, du paludisme, du VIH, de la tuberculose, des drogues et de l’alcool (Figure 8).

La pollution de l’air (intérieur et extérieur) est responsable du plus grand nombre de décès, causant 6,7 millions de morts en 2019. La pollution de l’eau est à l’origine de près de 1,4 millions de morts, dus en majeure partie à une contamination des ressources d’eau potable par des matières fécales, pouvant être à l’origine de la transmission de maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite (OMS, 2023).

Près de 1,8 millions de décès sont attribuables à la pollution chimique, un chiffre probablement largement sous-estimé du fait d’un manque de données. Le plomb, particulièrement nocif chez l’enfant ainsi que chez la femme enceinte et son bébé contaminé par voie sanguine, est la substance chimique la plus mortifère, avec 900 000 décès (Fuller et al, 2022).

9.2 Les populations précaires sont les plus affectées par la pollution

Plus de 90 % des décès causés par la pollution surviennent dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (Fuller et al, 2022). Un chiffre qui ne doit pas nous faire oublier que la pollution tue également dans les pays à revenu élevé, et en premier lieu la pollution de l’air aux particules fines, qui serait responsable de près de 40 000 décès annuels en France métropolitaine sur la période 2016-2019 (Santé Publique France, 2021).

Les conséquences sanitaires de la pollution touchent davantage les populations les plus précaires. Une étude a ainsi montré qu’à Paris, les habitants les plus pauvres risquent trois fois plus de mourir d’un épisode de pollution de l’air que les habitants les plus riches (Deguen et al, 2015). Cette plus grande vulnérabilité s’expliquerait notamment par une plus forte exposition à d’autres nuisances environnementales (précarité du logement, pollution de l’air intérieur, bruit, etc.), par un moins bon état de santé et par un moindre accès aux soins.

10. Les impacts économiques des pollutions

Plusieurs milliards pour une marée noire

Les pollutions ont également un coût, pour réparer les dégâts matériels, dépolluer, payer les frais de santé des éventuelles victimes, et dédommager les professionnels dont l’activité a été impactée (tourisme, agriculture, pêche, etc.). Le groupe BP, responsable de la pire marée noire de l’histoire des États-Unis (explosion de la plateforme pétrolière de Deepwater Horizon en 2010) peut en témoigner : il a dû s’acquitter d’une amende de 4,5 milliards de dollars.

6 % du PIB mondial pour la pollution aux particules fines

Plus globalement, une étude de la Banque mondiale portant sur l’année 2019 estime que le coût des dommages sanitaires associés à la pollution atmosphérique par les particules fines (PM2,5) s’élève à 8 100 milliards de dollars, ce qui équivaut à 6,1 % du PIB mondial (World Bank, 2022). Ce coût correspond notamment aux pertes de productivité associées aux maladies et aux décès prématurés, ainsi qu’aux frais de santé (hospitalisation, médicaments, etc.). Les effets économiques de cette pollution sont particulièrement marqués dans les régions d’Asie, où les pertes se chiffrent à hauteur de 9 ou 10 % du PIB (Figure 9).

La pollution des milieux aquatiques peut également coûter cher, notamment lorsqu’elle concerne une ressource en eau destinée à la consommation humaine. En effet, l’eau d’un captage contaminé par des nitrates, des pesticides ou d’autres micropolluants, doit subir des traitements onéreux pour être potable, avec des coûts qui se répercutent sur la facture d’eau des consommateurs. Citons à titre d’exemple la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, qui, suite à la découverte de PFAS dans l’eau de consommation, a été contrainte d’installer une unité de traitement par charbon actif dont le coût se chiffre à plus d’1 million d’euros, auquel s’ajoute un coût de fonctionnement annuel estimé à 360 000 €.

Des activités mises en péril

La pollution d’un milieu peut également mettre en péril certaines activités. C’est le cas en Guadeloupe et en Martinique, du fait de la contamination des eaux et des sols par la chlordécone, un insecticide utilisé dans les bananeraies jusqu’au début des années 1990. Outres ses effets sanitaires et environnementaux, cette pollution impacte durablement les activités d’élevage et de pêche sur différentes zones des deux îles, comme illustré sur la Figure 10.

11. Les politiques de lutte contre la pollution

11.1 Un renforcement progressif de la législation environnementale

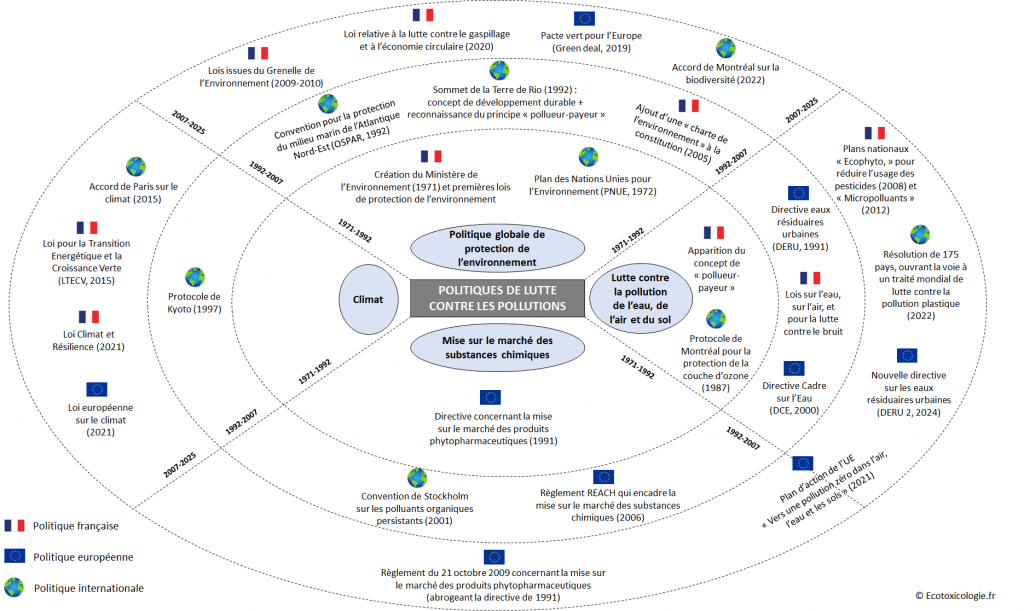

La Figure 11 permet d’apprécier le renforcement progressif de la politique française, européenne et internationale en matière de lutte contre les pollutions.

Les premières politiques environnementales ont été mises en place au début des années 1970. En France, le ministère de l’Environnement est créé en 1971. Le Plan des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) adopté en 1972 marque le début d’une prise de conscience mondiale de la nécessité de protéger les ressources naturelles. Le premier accord international réussi en matière de lutte contre la pollution est signé à Montréal en 1987, pour la protection de la couche d’ozone.

La période 1992-2007 voit un renforcement des dispositifs de protection de l’environnement. En France, les lois sur l’eau, sur l’air et sur le bruit sont adoptées tandis que celles sur les déchets et la protection de la nature sont renforcées. Le principe « pollueur-payeur » devient un des quatre principes généraux du droit de l’environnement, grâce à la loi Barnier de 1995. Il prévoit que « les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur ». En 2005, une charte de l’environnement est ajoutée à la constitution française. Au niveau international, un premier accord sur le climat est signé (protocole de Kyoto, 1997). Le règlement REACH mis en place en 2006 marque un tournant dans l’encadrement de la mise sur le marché de l’ensemble des substances chimiques produites ou importées dans l’union européenne.

Ces dernières décennies sont caractérisées par une accélération de la coopération internationale, avec en point d’orgue l’accord de Paris sur le climat (2015). En 2022, 175 pays s’accordent sur une résolution ouvrant la voie à un traité mondial de lutte contre la pollution plastique (sans toutefois que ce traité ne soit établi à ce jour…). Dans le cadre de son pacte vert pour l’Europe (« European Green Geal »), la commission européenne adopte des orientations renforcées, notamment via son « plan d’actions zéro pollution pour l’air, l’eau et les sols » (2021) et sa loi sur le climat (2021). En France, des versions successives de plans nationaux « Santé Environnement » (PNSE), « Micropolluants » et « Ecophyto » (pesticides) permettent de se saisir de ces problématiques de pollution, dans une volonté de les réduire le plus possible à la source. Plusieurs lois sont promulguées pour agir en matière de pollution chimique (avec par exemple l’interdiction de l’usage des pesticides par les particuliers et les collectivités), d’émissions de gaz à effet de serre (dans le cadre de la lutte contre le changement climatique) et de production de déchets. Citons notamment les lois Grenelle (2009-2010) issues du Grenelle de l’Environnement, la loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte (2015), la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (2020) et la loi Climat et Résilience (2021).

A notre échelle, que pouvons-nous faire pour réduire la pollution ?

La lutte contre les pollutions passe par des mesures politiques fortes et des actions volontaristes de la part des entreprises. Par des petits gestes, nous pouvons néanmoins contribuer à réduire les pollutions que notre mode de vie génère au quotidien : en diminuant notre empreinte carbone, en évitant autant que possible la voiture, en utilisant des produits ménagers « maison » ou éco-labellisés, en privilégiant autant que possible les produits issus de l’agriculture biologique (AB), en ne jetant pas « tout » à l’égout… ou encore en sensibilisant nos enfants, collègues et amis.

11.2 Des échecs…

Plusieurs « limites planétaires » ont été franchies

En 2009, des scientifiques ont inventé le concept de « limites planétaires » (Stockholm resilience center, 2024). Ils ont défini neuf variables qui régulent la stabilité de notre planète. Dépasser une limite, c’est franchir un point de bascule qui pourrait déséquilibrer l’ensemble du système Terre dans lequel nous vivons. En 2023, le monde aurait déjà franchi six de ces neuf limites planétaires, dont certaines sont directement ou indirectement liées à la pollution : « l’érosion de la biodiversité », « le changement climatique », « la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore » et « l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère » (Figure 12). Cette dernière limite concerne toutes les substances chimiques ou biologiques (micropolluants, plastiques, nanomatériaux, OGM, etc.) susceptibles d’affecter les écosystèmes, les organismes vivants et la santé (Notre-environnement.gouv.fr, 2023).

L’exemple de la pollution chimique

Notre planète se trouve donc aujourd’hui dans un état bien au-delà de l’espace de fonctionnement sûr pour l’humanité, actant une insuffisance globale des mesures de lutte contre les pollutions. Les réglementations actuelles ne sont malheureusement pas à la hauteur des enjeux et sont longues à réformer, puisqu’elles doivent concilier plusieurs intérêts contradictoires, dont certains portés par des lobbies très influents.

L’exemple de la pollution chimique est à ce titre très parlant. Dans un rapport portant sur l’état des milieux aquatiques, l’agence européenne de l’environnement constate que les objectifs que l’UE s’est fixée sont loin d’être atteints, et plus encore que les résultats ne s’améliorent que très peu (EEA, 2024). Ainsi, en 2021, seules 29 % des eaux de surface européennes (rivières et lacs) étaient « en bon état chimique », selon les critères actuels de la directive cadre sur l’eau (DCE).

Cet échec s’explique notamment par les insuffisances des réglementations encadrant la mise sur le marché des produits, qui ne sont aujourd’hui pas dimensionnées pour prévenir les impacts environnementaux des micropolluants. Les limites de la réglementation européenne REACH, qui contraint les industriels à évaluer la toxicité des molécules mises sur le marché, en sont une illustration. Les tests réalisés ne concernent que les substances produites ou importées en quantité supérieure à 1 tonne par an, ne prennent pas en compte les effets « cocktails » (synergie possible avec les autres contaminants présents dans les eaux) et étudient rarement les impacts liés à une exposition chronique (long terme).

Cet échec s’explique également par une dépendance de notre société à la chimie. Sous l’effet de l’accroissement démographique mondial et surtout de la mutation de nos modes de vie, la production mondiale de substances chimiques a été multipliée par cinquante depuis 1950, et devrait encore tripler d’ici 2050 d’après les modèles (EEA, 2018).

11.3 Et des réussites

Tout en regrettant l’insuffisance des politiques environnementales, on peut, pour se donner un peu de baume au cœur, saluer les améliorations qu’elles ont permises à la lumière de quelques exemples.

Les poissons reviennent dans la Seine parisienne !

Les observations montrent que jamais, dans un référentiel de plus de quarante ans, la Seine n’a été aussi propre à la traversée de l’agglomération parisienne, et ce malgré une urbanisation croissante et une démographie en hausse (Rocher et Guérin-Rechdaoui, 2024). Sous l’effet conjugué de l’amélioration de la collecte des eaux usées et de la modernisation des procédés de traitement, le taux d’oxygène est en hausse alors que les concentrations en matières azotées et phosphorées sont en baisse, tout comme la contamination par les bactéries d’origine fécale. L’augmentation du nombre d’espèces de poissons dans la Seine constatée chaque année depuis la fin du siècle dernier (14 espèces en 1990 contre 36 espèces en 2023) est l’un des meilleurs témoins de cette qualité de l’eau retrouvée (SIAAP, 2024).

La qualité de l’air de la capitale française est également en amélioration. Grâce aux politiques publiques mises en place, la concentration en particules fines a baissé en moyenne de 55 % entre 2003 et 2023 en Île-de-France (Airparif, 2024). La concentration en dioxyde d’azote (un polluant gazeux nocif pour les bronches, favorisant l’apparition de l’asthme) a elle aussi baissé dans les mêmes proportions. Ces politiques sont néanmoins à renforcer, puisque les concentrations en polluants réglementés dépassent toujours largement les seuils recommandés par l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Le trou de la couche d’ozone se résorbe !

L’ozone contenu dans la stratosphère (couche de l’atmosphère située entre 12 et 50 km d’altitude) joue un rôle d’écran face aux rayonnements ultraviolets nocifs émis par le soleil. Cette « couche d’ozone » est donc un élément essentiel de notre atmosphère : sans elle, la vie ne serait possible qu’au fond des océans.

En 1985, des chercheurs britanniques annoncent avoir identifié un « trou » dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Ce « trou » correspond à forte baisse de la concentration en ozone (jusqu’à -50 %). Les responsables de ce problème ont heureusement été rapidement identifiés : il s’agit de certains gaz produits par l’industrie chimique et libérés dans l’atmosphère. Les principaux produits en cause sont les chlorofluorocarbones (CFC), utilisés à partir des années 1930 comme fluide de refroidissement dans les réfrigérateurs, congélateurs et systèmes de climatisation, comme gaz propulseur dans les aérosols et comme solvants. Lorsqu’ils atteignent la stratosphère, les atomes de chlore contenus dans ces CFC percutent et « détruisent » les molécules d’ozone.

Le protocole de Montréal adopté par la communauté internationale en 1997 a permis la mise en œuvre de mesures contraignantes pour réduire et interdire les substances détruisant la couche d’ozone. Il a notamment conduit à la suppression de l’essentiel des émissions de CFC entre 1989 et 2016. Même si son rétablissement sera très long et que la vigilance est de mise, la couche d’ozone semble être en voie de guérison et pourrait voir son « trou » résorbé d’ici 2060 (Organisation Météorologique Mondiale, 2021). Selon les scientifiques, la mise en œuvre intégrale du protocole de Montréal devrait permettre d’éviter 443 millions de cas de cancer de la peau rien qu’aux États-Unis (WWF, 2023).

Un modèle de coopération internationale à suivre pour la lutte contre les autres pollutions !

Article rédigé par Vivien Lecomte, mis à jour le 1er mars 2025 – Ecotoxicologie.fr : tous droits réservés

POUR ALLER PLUS LOIN

-Portail notre-environnement (2023). Limites planétaires. https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/article/limites-planetaires

-Richard Fuller, Philip J Landrigan, Kalpana Balakrishnan et al. (2022). Pollution and health: a progress update. The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 6, 535-547, 2542-5196. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00090-0

-Micropolluants dans l’eau, un enjeu pour le vivant. Conférence de l’Agence de l’eau Adour-Garonne du 11 juillet 2022, Bordeaux. Synthèse des connaissances et des échanges. 28p

| Vous avez aimé cet article ? Soutenez Ecotoxicologie.fr et contribuez à son développement avec un petit don 🙂 |

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

9 commentaires

Fatima

Très bien

TOUDJI

Le site est très éducatif

Vivien Lecomte

Merci beaucoup 🙂

dorioz jm

ca me semble un bon récapitulatif et, pour les sujets que je connais un peu plus, bien documenté

je vais le lire plus en détail

à suivre donc

mais déjà bravo.

Yann Tessier

Très bien fait (y compris les illustrations), comme d’habitude. Ces ordres de grandeurs regroupés en un seul document sont extrêmement utiles !

Vivien Lecomte

Merci beaucoup 🙂

DRISS

bon document très éducatif comme support de cours

bravo

il manque la liste des références bibliographique

Vivien Lecomte

Bonjour,

Merci pour votre commentaire.

Vous pouvez cliquer directement sur chacun des liens pour accéder à chacune des publications référencée. Vous avez également quelques références clés listées en bas de page.

HABA Kaman Y. Daniel

J’ai apprécié le document. Merci