Les huiles essentielles sont-elles écologiques ?

Les huiles essentielles, dont la production est en plein essor au niveau mondial, sont généralement perçues comme un produit sain, naturel… et écologique. Pourtant, l’étude des diverses facettes de leur empreinte écologique (utilisation de surface agricole, consommation d’eau, impacts sur la biodiversité, etc.) révèle une réalité très nuancée, avec des différences importantes selon l’huile essentielle considérée. Décryptage.

1. Des huiles essentielles à toutes les sauces

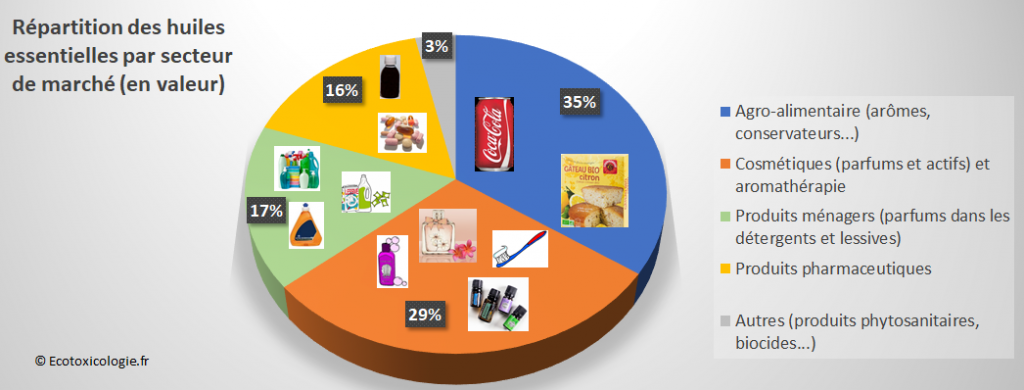

Alimentation, cosmétiques, aromathérapie, produits ménagers… Ces dernières années, les huiles essentielles font l’objet d’un vrai engouement pour un large éventail d’applications (voir figure 1), et voient leur production grimper en flèche.

Les estimations diffèrent, mais on retiendra que la production mondiale aurait triplé entre 1990 (environ 45 000 Tonnes) et 2017 (environ 150 000 Tonnes), pour représenter un marché d’environ 6 milliards de dollars (Onder, 2018). Une étude récente prévoit que celle-ci devrait continuer à augmenter de façon significative, sous l’effet d’une demande mondiale croissante qui s’élèverait à 473 000 Tonnes en 2027 (Ferraz, 2022a). La France est en première ligne sur ce marché, puisqu’elle était en 2019 le troisième pays exportateur et importateur mondial d’huiles essentielles (en valeur), derrière les États-Unis et l’Inde (FranceAgriMer, 2020).

Un tel niveau de production peut-il être sans conséquences pour l’environnement ? Vous pourriez me répondre que les huiles essentielles sont des produits naturels, donc sans danger pour l’environnement. Malheureusement, tous les produits naturels ne sont pas écologiques. Pour vous en convaincre, il suffit d’avoir en tête l’exemple de l’huile de baleine, largement utilisée comme combustible et ingrédient de produits cosmétiques jusqu’aux années 1980, ou de la controversée huile de palme qui contribue à la déforestation en Indonésie et en Malaisie. On peut également citer le pétrole et le charbon, issus de la décomposition naturelle d’êtres vivants morts et enfouis dans les sols, et principaux responsables du changement climatique en cours. Dès lors, il apparait légitime de s’interroger sur le caractère écologique des huiles essentielles, au même titre que tout autre produit fabriqué à l’échelle industrielle.

2. Un produit gourmand en matière première végétale

Pour répondre à la question de l’impact environnemental des huiles essentielles, il faut s’intéresser à leur empreinte écologique. L’empreinte écologique, c’est un indicateur mesurant la surface de terre et de milieu aquatique nécessaire pour produire les ressources utilisées et pour absorber les déchets générés.

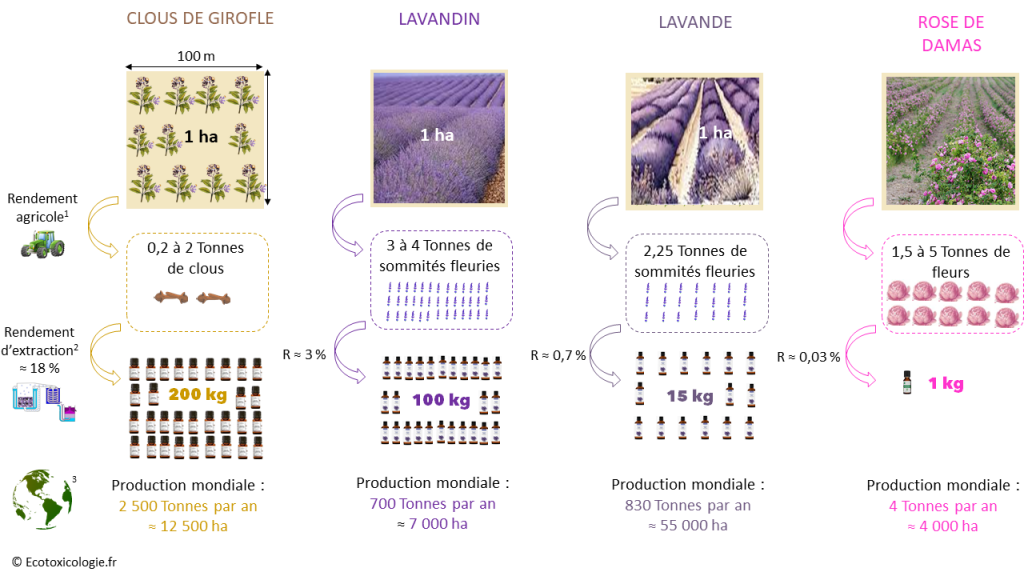

D’emblée, il faut être clair. Comme tout produit issu du secteur agricole, les huiles essentielles ont une empreinte écologique non négligeable. Selon l’espèce végétale, le lieu, le type d’agriculture et le procédé d’extraction considérés, elles peuvent dans certains cas induire une consommation importante d’eau, d’engrais, de pesticides et d’énergie (avec les émissions de gaz à effet de serre associées). Les huiles essentielles peuvent également être très gourmandes en matières premières végétales, mobilisant ainsi une surface importante. Cette surface dépend tout d’abord du rendement agricole (surface nécessaire pour obtenir 1 kg de matière végétale), forcément très variable selon les espèces et la géographie (conditions météorologiques, qualité de la terre, etc.). Elle dépend également du rendement d’extraction, c’est-à-dire de la quantité de matière végétale nécessaire pour obtenir 1 kg d’huile essentielle lors du procédé d’extraction (distillation ou expression à froid). Or, ce rendement d’extraction est relativement faible (et non compressible), bien que très variable selon l’espèce et la partie de la plante utilisées (voir figure 2 ci-après). Pour produire 1 kg d’huile essentielle[1], il faut par exemple 5 à 6 kg de boutons floraux de Clous de Girofle, 30 à 40 kg de sommités fleuries[2] de lavandin et 150 kg de sommités fleuries de lavande (Lebon, 2020). Connaissant ces chiffres, on comprend par exemple pourquoi 5 000 hectares de lavande sont nécessaires en France pour assurer une production d’huiles essentielles d’environ 100 tonnes par an (Assemblée nationale, 2021).

Dans un monde où la part des terres destinées à l’alimentation locale diminue, cette mobilisation de surfaces importantes pour la production d’huiles essentielles pose la question d’un possible accaparement de terres agricoles au dépend de la production alimentaire.

3. Une empreinte écologique très différente selon l’huile essentielle considérée

Mais attention, toutes les huiles essentielles ne doivent pas être mises dans le même panier ! Leur empreinte écologique est très différente selon l’espèce végétale considérée et le mode de culture associé. Pour bien comprendre, prenons quelques exemples relatifs aux différents impacts potentiels des huiles essentielles.

3.1 Utilisation de surface agricole ou naturelle

Concernant la surface mobilisée tout d’abord, la figure 2 met en lumière des différences très importantes selon les espèces végétales. Ainsi, quand 1 hectare (100 m x 100 m) ne conduit à la production que d’un seul kilogramme d’huile essentielle de rose de Damas, cette même surface permet de produire 200 kg d’huile essentielle de clous de girofle.

La géographie du territoire est également très importante pour juger de l’impact de la culture destinée aux huiles essentielles. On peut par exemple estimer que les champs de lavande et de lavandin ne prennent pas la place de cultures vivrières, dans la mesure où ils sont majoritairement implantés dans des territoires offrant peu d’alternatives agricoles, du fait de conditions pédo-climatiques (qualité du sol et climat) défavorables.

Enfin, il faut tenir compte du devenir des sous-produits issus de ces cultures (= ce qui n’est pas utilisé dans la production des huiles essentielles). Le comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) estime par exemple qu’ « une meilleure utilisation des co-produits tels que la biomasse et les hydrolats » est un des axes prioritaires de recherche pour améliorer l’impact environnemental de la filière des huiles essentielles de lavandes et de lavandins (CIHEF, 2008). Autre exemple : on peut considérer que les huiles essentielles d’orange et de citron sont écologiques du point de vue de la surface mobilisée, dans la mesure où elles sont extraites de la peau des agrumes (par expression à froid) et constituent donc une valorisation de sous-produits issus d’une culture vivrière.

3.2 Consommation d’eau

Concernant la consommation d’eau, là encore le constat peut être très différent selon les espèces végétales. Ainsi, parmi les dix espèces les plus utilisées pour la production d’huiles essentielles au niveau mondial, trois ont un besoin en eau important (eucalyptus, citronnelle, giroflier), cinq ont un besoin en eau moyen (oranger, citronnier, menthe des champs, menthe poivrée et menthe douce), et trois ont un besoin en eau faible (cèdre et lavandin) (d’après les données de Jardinage.ooreka.fr).

L’huile essentielle de rose de Damas est « le pire cas », souvent cité en exemple. Il faut en effet arroser un hectare entier de rosiers pour produire un peu moins d’1 Litre d’huile essentielle. Fort heureusement, sa production reste à ce jour très faible à l’échelle mondiale (≈ 4 Tonnes/an). A l’inverse, l’arbre à thé[3] et la lavande, dont sont issues les deux huiles essentielles les plus vendues dans les pharmacies françaises (ENPAM, 2018), sont plutôt tolérantes à la sécheresse et ont donc un besoin en eau relativement faible. Signalons également que la mesure de l’impact d’une culture sur la ressource en eau nécessite de prendre en compte le contexte local : climat, disponibilité en eau du territoire, éventuels conflits d’usages, etc.

3.3 Biodiversité

Les impacts sur la biodiversité peuvent également être très contrastés. Prenons tout d’abord le cas des huiles essentielles issues de plantes cultivées. Les impacts sur la biodiversité locale peuvent être très négatifs dans le cas d’une monoculture (une seule espèce) de type clonal (plants génétiquement identiques, obtenus par bouturage) avec utilisation de pesticides. Dans ce mode d’agriculture, la vie du sol est appauvrie, les insectes sont moins nombreux et moins diversifiés (en raison des insecticides et du manque de nourriture), tout comme les oiseaux. A l’inverse, si ces plantations sont intégrées dans une exploitation appliquant les principes de l’agroécologie (rotation ou distribution de différents types de cultures, pas/peu d’utilisation de pesticides, plantation d’arbres et de haies entre les cultures, etc.), elles peuvent contribuer à faire prospérer la biodiversité locale. Les connaissances scientifiques montrent par exemple que l’agroforesterie (associations d’arbres et de cultures sur une même parcelle) est corrélée à une augmentation de la biodiversité de l’ordre de 60 %, tandis que les rotations de cultures sont associées à une augmentation de 37 % (Tibi et al., 2022). Cette augmentation de la biodiversité permet en retour une régulation naturelle des bioagresseurs (insectes ravageurs, champignons pathogènes, « mauvaises herbes ») qui peuvent menacer les cultures. On notera qu’en France, les huiles essentielles issues de l’agriculture biologique représentent environ 40 % des ventes en pharmacies et parapharmacies (ENPAM, 2018).

Prenons maintenant le cas des huiles essentielles issues de la cueillette de plantes sauvages. Celles-ci concernent heureusement majoritairement des espèces communes largement répandues. Il y a néanmoins quelques exceptions. Aniba rosaeodora, arbre poussant dans la forêt amazonienne, est une espèce menacée en raison notamment de l’exploitation de son tronc pour la production d’huile essentielle de bois de rose, qui entre dans la composition de plusieurs parfums prestigieux, tels que Chanel n°5 (PureEssence-Aroma.fr, 2024). Cet arbre précieux est donc devenu très rare et est inscrit sur la liste rouge des espèces « en danger » de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) (UICN, 2024a). Certaines plantes du genre Boswellia spp, utilisées pour la production d’huile essentielle de résine d’encens, sont également considérées comme « vulnérables » par l’UICN (UICN, 2024b).

Les impacts de la production d’huiles essentielles sur la biodiversité peuvent également être liés au processus de distillation. Dans les pays en voie de développement, l’huile essentielle est souvent distillée dans des alambics artisanaux qui consomment d’importantes quantités de bois. Ainsi, dans l’Union des Comores, la filière de l’huile essentielle de fleur d’ylang-ylang (qui constitue 20 % des recettes d’exportation du pays !) est à l’origine de 10 à 15 % de la déforestation locale (FFEM, 2017). A Madagascar, la production d’huile essentielle de Girofle contribue également à la déforestation. Différents projets sont en cours depuis les années 2010 pour réduire l’impact de ces filières, notamment par la diffusion d’unités de distillation à foyer économe qui permettent de réduire considérablement la consommation de bois.

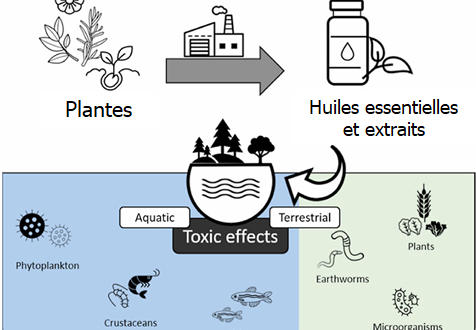

Enfin, nous avons vu que les huiles essentielles étaient largement présentes dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, et même dans certains médicaments et pesticides. Une fraction d’entre elles peut donc être rejetée directement ou indirectement dans le milieu naturel. Rappelons qu’une huile essentielle est un assemblage de plusieurs dizaines de molécules actives, à des concentrations jusqu’à 100 fois plus importantes que dans les plantes d’où elles sont extraites (Lebon, 2020). Se pose alors une question : la (petite) fraction d’huile essentielle qui parvient au milieu naturel peut-elle entrainer des effets toxiques pour les organismes qui y vivent ?

La réponse dans cet article…

Article rédigé par Vivien Lecomte le 5 février 2024, Ecotoxicologie.fr : tous droits réservés

| Vous avez aimé cet article ? Faites un don d’1 € à Ecotoxicologie.fr : c’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup 🙂 |

[1]Les huiles essentielles étant généralement moins denses que l’eau, 1 kg équivaut en moyenne à 0,9 Litre.

[2]Sommité fleurie = fleur + une partie de la tige

[3]L’Arbre à thé est majoritairement cultivé en Australie. Il nécessite un arrosage assisté au début de sa vie puis ponctuellement un appoint en cas de période sèche et chaude prolongée (Gardeningknowhow.com, 2022).

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

6 commentaires

Laurent

Il nous appartient donc de les minimiser par une utilisation thérapeutique respectueuse, vertueuse et responsable afin de ne pas mettre les huiles essentielles à toutes les sauces…

Vivien Lecomte

Tout à fait d’accord avec vous !

Christelle Demets

Merci pour cet Article très complet et très intéressant juste au moment ou je me questionne sur mon utilisation des huiles essentielles et de leurs impacts sur la nature j’ai hâte de lire votre prochaine article.

Vivien Lecomte

Merci pour votre commentaire et content que cet article vous soit utile !

La question du risque écotoxicologique associé à l’usage d’huiles essentielles et autres produits à base de plantes est abordée dans cet article : https://ecotoxicologie.fr/huiles-essentielles-risque-environnement

Ping :

Nathalie

Merci pour cet article.

L’idée de consommer autant de plantes pour les concentrer dans un minuscule flacon m’a toujours semblé très peu respectueuse de la nature.

A noter que comme pour beaucoup de produits, il y a la consommation volontaire (acheter de l’HE d’arbre à thé pour le ménage, ou un mélange à vaporiser pour « assainir » (supposément) l’air)… et puis il y a la consommation imposée (les aliments ou les cosmétiques aromatisés avec des HE là où on pourrait attendre ou même préférer la présence d’un fruit ou d’une plante à l’état naturel)… Ce serait intéressant de savoir si la la croissance prévisionnelle du secteur relève plutôt de l’une ou de l’autre consommation.