L’aluminium, un polluant méconnu mais pas sans conséquences

PAR JIMMY DEVERGNE, EMILIE REALIS ET MARIEM ZAIDI

(N’hésitez pas à commenter l’article en bas de page 🙂 )

Dans les milieux aquatiques, les métaux se trouvent naturellement en faibles concentrations, de l’ordre du nanogramme par litre. Cependant, en raison de diverses activités humaines (industrie chimique, combustions partielles des carburants, extraction minière,…), les métaux sont devenus les contaminants les plus répandus à la surface de la Terre. Ils font notamment partie des composés chimiques les plus présents dans les environnements estuariens et marins, où des concentrations élevées de métaux ont été mesurées dans les sédiments, l’eau et les êtres vivants.

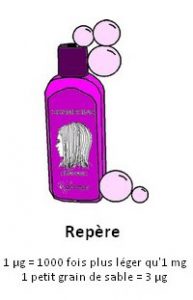

Quelques repères :

-1 nanogramme est 1 milliard de fois plus léger qu’1 gramme

-1 grain de sel dans un bassin olympique ≈ 1 ng/L

L’aluminium est très toxique pour les organismes aquatiques

Les métaux peuvent être classés selon leurs propriétés structurales. On distingue alors :

- Les « métaux essentiels », qui entrent dans la composition de molécules actives des organismes vivants, par exemple le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo), le Nickel (Ni), le sélénium (Se), le vanadium (V) et le zinc (Zn) ; à noter que même s’ils sont « essentiels » ils peuvent néanmoins devenir toxiques au-delà d’une certaine concentration ;

- Et les « métaux non essentiels », n’assurant aucune fonction dans l’organisme et se révélant être toxiques à faible dose tels que l’argent (Ag), l’arsenic (As), l’antimoine (Sb), le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le plomb (Pb), le titane (Ti)… et l’aluminium (Al).

L’aluminium est reconnu pour sa forte toxicité sur les organismes aquatiques en raison notamment de sa dissolution dans l’eau qui va créer des composés toxiques « biodisponibles », c’est-à-dire en capacité d’affecter les organismes.

D’où vient l’aluminium présent dans les milieux aquatiques ?

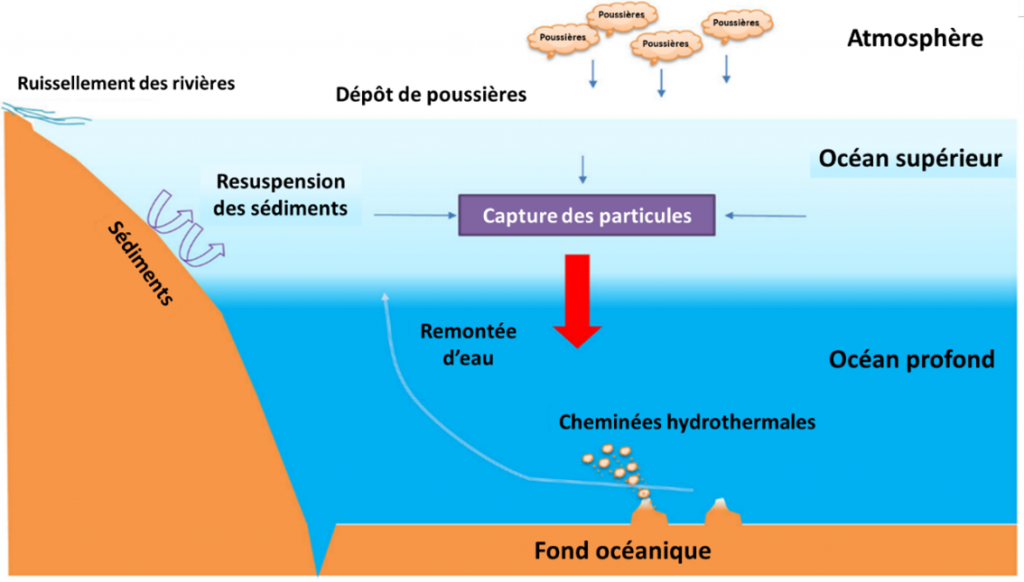

L’Aluminium (Al) est le métal le plus abondant de l’écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l’oxygène et le silicium. L’érosion de la croûte terrestre est la principale source naturelle d’Al. Cependant, les concentrations observées dans l’environnement semble trop élevées pour n’être dues qu’à l’érosion.

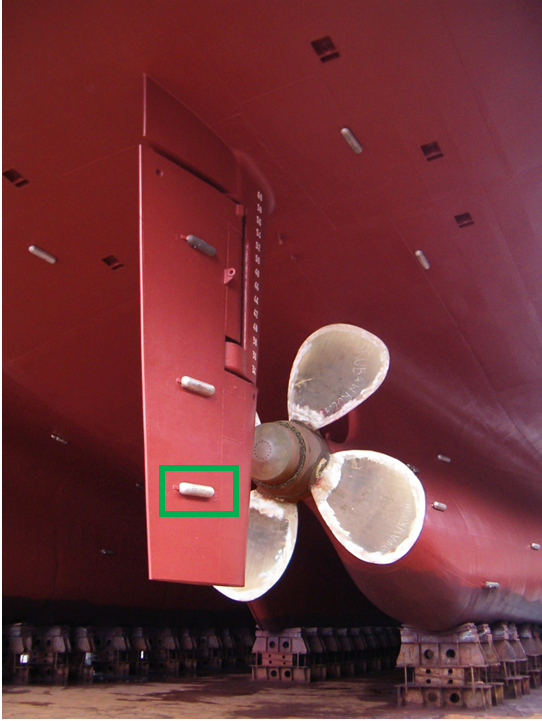

Ainsi, la libération d’Al dans l’environnement semble trouver sa source dans une multitude d’activités anthropiques. L’homme utilise l’aluminium depuis très longtemps, particulièrement dans les industries de construction, automobile, alimentaire et même dans les cosmétiques. L’emploi actuel de ce métal en milieu aquatique a été amplifié par l’usage d’un grand nombre d’électrodes « sacrificielles » sur les structures métalliques en haute mer comme les coques de bateaux et autres surfaces métalliques (balises, station, …). Ces électrodes, grâce au courant électrique continu qui les parcourent, permettent d’éviter la corrosion de la structure métallique sur lesquelles elles sont positionnées. Mais la contrepartie de cette méthode anti-corrosion est qu’une fois activées, les électrodes relarguent des ions d’Al toxique dans l’environnement, impactant les organismes aquatiques.

L’aluminium peut s’accumuler dans les organismes vivants et les affecter

De plus, il a été démontré que l’Al peut s’accumuler dans les tissus des organismes vivants. Cette accumulation a été observée par exemple chez :

- Le gastéropode aquatique Lymnaea stagnalis :principalement localisé dans la glande digestive, l’Al induit une hypoxie (diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue aux tissus) et un stress oxydant (agression des cellules), une réduction de la mobilité et une perturbation du fonctionnement hormonal

- L’espèce de corail Acropora tenuises :il perturbe la reproduction, et la croissance au stade larvaire.

- Les balanes (Amphibalanus amphitrite), les moules (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis), l’huître (Saccostrea echinata) et les oursins (Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis) : chez tous ces organismes, il induit une toxicité embryonnaire.

- Un poisson, la perche commune (Perca fluviatilis) : en s’accumulant dans la paroi branchiale, il perturbe les échanges de gaz respiratoires entre le poisson et son environnement.

L’ensemble de ces fonctions physiologiques sont essentielles pour la survie des organismes au sein de leurs milieux, ainsi toutes altérations de celles-ci peuvent conduire à une mortalité importante des populations.

Cependant, certaines espèces de gastéropodes ont mis en place des systèmes permettant de diminuer les effets de l’aluminium, d’une part, en le séquestrant sous forme de granules, et d’autre part, en produisant des molécules favorisant sa détoxication telles que les métallothionéines.

Nos émissions de CO2 amplifient les effets de l’aluminium sur les milieux aquatiques

Ainsi, l’aluminium est devenu un élément sous haute surveillance pour les organismes aquatiques Ceci est d’autant plus justifiable que nos rejets de gaz à effet de serre contribuent à augmenter les effets de ce métal sur les milieux aquatiques, et ce pour deux raisons.

La première raison vient du fait qu’une partie du dioxyde de carbone (CO2) que nous émettons dans l’atmosphère est absorbée par les océans. Heureusement pour nous, car cette absorption permet de contenir l’ampleur du réchauffement climatique. Mais malheureusement, la conséquence écologique de cette absorption est lourde, dans la mesure où le CO2 absorbé réagit avec l’eau de mer et entraine une acidification progressive des milieux aquatiques. Vous avez peut-être déjà entendu que cette acidification représentait un risque majeur pour les coraux, dont le squelette devient plus fragile. Un second effet moins connu de cette acidification est qu’elle amplifie la dissolution des métaux dans l’eau. Ainsi, le phénomène de dissolution de l’aluminium prend de l’ampleur, ce qui augmente sa biodisponibilité dans les milieux aquatiques, et amplifie l’exposition du vivant à ce métal.

La seconde raison vient du changement climatique en lui-même. Vous savez évidemment que nos rejets de gaz à effet de serre réchauffent les milieux aquatiques. Or, malheureusement, avec l’augmentation de la température l’Al prend différentes formes plus toxiques pour les poissons et les invertébrés.

Article posté le 22 octobre 2022 par Jimmy DEVERGNE (Doctorant à l’IFREMER), Emilie REALIS (Chercheuse à INRAE) et Mariem ZAIDI (Docteure en écotoxicologie)

Cet article a été approuvé par la société savante française S.E.F.A. (Société d’Écotoxicologie Fondamentale et Appliquée), dont l’objectif, depuis 1983, est de faire progresser les éléments fondamentaux et appliqués de l’écotoxicologie par la recherche, la surveillance, la gestion, la réglementation et l’enseignement. Elle vise à rassembler les experts du domaine et ceux qui s’intéressent à l’écotoxicologie en encourageant la coopération et la communication.

Pour aller plus loin:

Botté, A., Zaidi, M., Guery, J. et al. Aluminium in aquatic environments: abundance and ecotoxicological impacts. Aquat Ecol 56, 751–773 (2022). https://doi.org/10.1007/s10452-021-09936-4

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Un commentaire

Mamadou KANTE

Même s’il est bref, j’ai trouvé cet article très intéressant. Je suis Doctorant sur la problématique des déchets solides ménagers à Bamako et leur impact sur les eaux souterraines. Ainsi je continue de cherches des infos concernant la présence des métaux dans les eaux souterraines. Pourquoi et comment?