Eutrophisation des milieux aquatiques

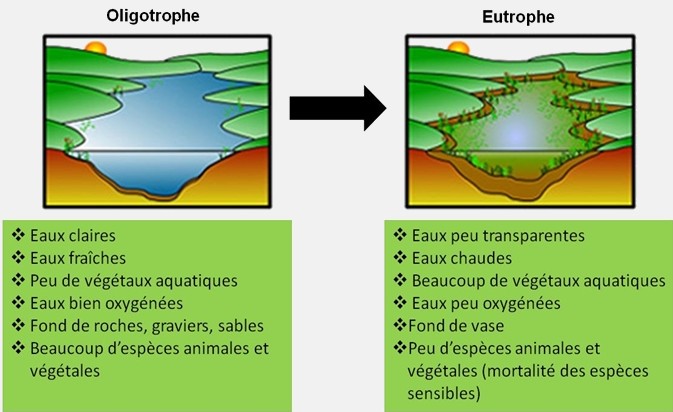

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu’un milieu aquatique reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent (cnrs.fr, 2011d).

Cette eutrophisation peut être naturelle. Elle peut alors s’étaler sur plusieurs siècles ou millénaires. Mais elle peut aussi être le résultat des activités humaines. On parle alors de dystrophisation ou d’eutrophisation anthropique.

Dans ce dernier cas, le phénomène est accéléré par l’apport d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles et peut conduire à la mort de l’écosystème aquatique en quelques décennies voire même en quelques années (cnrs.fr, 2011d).

Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement et en particulier dans les lacs profonds.

I. VERS UNE ASPHYXIE DU MILIEU AQUATIQUE

L’eutrophisation d’un milieu aquatique peut aboutir à son asphyxie et à la mort d’un grand nombre d’organismes vivants. Pour comprendre la raison de cette asphyxie, il est nécessaire de comprendre le processus de ce type de pollution :

Étape 1 : apport excessif de substances nutritives

Ces substances peuvent provenir d’épandages agricoles (engrais riches en azote et phosphore) ainsi que de l’utilisation de produits lessiviels riches en polyphosphates, rejetés via les eaux usées.

Étape 2 : croissance et multiplication des algues

Stimulées par cet apport nutritif, certaines algues croissent et se multiplient de manière excessive, en particulier dans les couches d’eau de surface puisque les végétaux ont besoin de lumière pour se développer.

Étape 3 : dégradation de ces algues par les bactéries aérobies

Ces algues en excès, conduisent, lorsqu’elles se décomposent, à une augmentation de la quantité de matières organiques biodégradables dans le milieu aquatique, c’est à dire une augmentation de la quantité de nourriture pour les bactéries aérobies (bactéries ayant besoin d’oxygène).

Étape 4 : asphyxie du milieu aquatique

Ayant davantage de nourriture à disposition, ces bactéries prolifèrent à leur tour, consommant de plus en plus d’oxygène. Dans le cas d’un lac profond, le fond du lac est peu oxygéné en raison d’une absence de circulation suffisante des eaux. Les bactéries finissent donc par épuiser l’oxygène des couches d’eaux profondes et ne peuvent plus dégrader toute la matière organique morte, qui s’accumule sur le fond du lac. On observe alors une différence de plus en plus marquée entre les eaux proches de la surface, très oxygénées, et les eaux profondes, totalement désoxygénées et non éclairées, car la prolifération des algues ou des plantes aquatiques (comme les lentilles d’eau) en surface empêche toute pénétration de lumière. Dans les cours d’eau rapides, en revanche, l’eau est en permanence renouvelée et mieux oxygénée ; les algues sont entraînées toujours plus loin par le courant et l’accumulation est très lente ou impossible.

Ce phénomène de dystrophisation a notamment été observé dans le lac Léman, le lac du Bourget ou encore le lac d’Annecy. Cette pollution est, depuis les années 80 en diminution, grâce à un meilleur traitement et à un détournement des eaux usées vers des cours d’eau.

Étape 5 : Diminution de la biodiversité et de la qualité de l’eau en tant que ressource

Dans les profondeurs du milieu eutrophisé, la vie disparaît peu à peu : les espèces animales sensibles à la baisse de la teneur en oxygène dissous et les bactéries aérobies meurent asphyxiées. Au bout d’un certain temps, seules les bactéries anaérobies (qui vivent sans oxygène) survivent dans ce milieu dépourvu d’oxygène : elles se multiplient et provoquent la fermentation de toute la matière organique accumulée, libérant des gaz nauséabonds (hydrogène sulfuré et ammoniac) et du méthane (cnrs.fr, 2011d). Elles peuvent également libérer des toxines qui peuvent être nocives pour certains mammifères (observatoire-eau-bretagne.fr, 2006).

De plus, les végétaux colmatent le fond des milieux aquatiques détruisant ainsi les milieux de vie des invertébrés et les zones où fraient les poissons.

La production d’eau potable, les usages récréatifs et esthétiques, industriels et agricoles (irrigation pour le bétail) sont également affectés par la dystrophisation. Par exemple, les algues vertes en Bretagne et à l’île de Ré (dues aux épandages agricoles) diminuent la valeur esthétique de la côte et engendrent des nuisances olfactives. Elles peuvent également être à l’origine d’émissions toxiques si les amas en putréfaction sur les plages ne sont pas ramassés fréquemment . Elles affectent ainsi l’image du littoral et peuvent nuire à sa fréquentation touristique.

II. QUELS REMÈDES À CETTE POLLUTION ?

Le premier des remèdes consiste à limiter le rejet de substances nutritives dans le milieu aquatique. Pour cela, il est nécessaire de limiter l’utilisation des engrais en agriculture et de faire disparaître les phosphates de nos produits du quotidien (comme dans les produits lave-vaisselle où ils ne sont pas interdits). La création de zones-tampon (bandes enherbées et arborées) entre les champs et les cours d’eau permettent également de limiter cette pollution.

Enfin, une élimination plus efficace de l’azote et du phosphore par les stations d’épurations est également souhaitable. Le lac d’Annecy était par le passé un lac eutrophisé. Grâce aux actions menées par les collectivités locales, ce type de pollution n’atteint plus ce lac aujourd’hui. Cet exemple montre bien qu’il est possible d’agir contre l’eutrophisation.

Article rédigé par Vivien Lecomte, mis à jour le 10 janvier 2012

| Ecotoxicologie.fr est entièrement gratuit… mais produire du contenu a un coût : soutenez-nous avec un petit don 🙂 |

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an

Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes

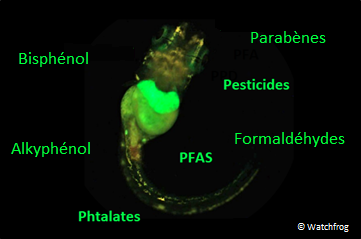

Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde

Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne

20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe

La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe  On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent

On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones

En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones  Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne

Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne  L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées

L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne

Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)

Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)  Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%

Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain

Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain  3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006

3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006  Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des

3 commentaires

Ping :

Biteck Clément Gomez

Merci très utile ce document de écotoxicologie

Ping :